トップページ > 農業における人手不足の現状と外国人雇用の概要

農業における人手不足の現状と外国人雇用の概要

農業は、長年人手不足に悩まされてきた産業の1つです。人手不足の解決のためには、国内の人材だけでなく、海外からの人材の受け入れも必要でしょう。

この記事では、農業における人手不足の現状や課題と、特定技能ビザを用いた外国人雇用について解説します。

農業における人手不足の現状と課題

まずは、農業分野が直面している人手不足の現状と課題について紹介します。

人手不足の現状

農業全体での有効求人倍率(2017年)は1.94倍であり、人手不足に陥っている他の業界と比べれば、そこまで深刻な値ではありません。しかし、農業における人手不足は今後も続き、状況が悪化する可能性もあります。

理由としては、実際に農業に就業している人材の、世代間バランスの悪さが挙げられます。農業就業者の70%近くが70歳以上である一方、49歳以下は11%に留まっているのです。これに加えて、農村地域では人口減少のペースが速いため、農業における人手不足は今後も加速していくと考えられています。

参考元:法務省|農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針 別紙11

近年では、新型コロナウイルスの影響により、外国人技能実習生の来日がストップした時期もありました。その一方で、パートから農業へ転職する日本人が一定数いたものの、全体として人手不足が解消されたわけではありません。

日本の農業の持続的な発展のためには、単に人手を確保するだけでなく、農業の基礎的な知識や技術を持った人材や、現役の農業就業者から技術を学ぶ意欲のある人材の確保が必要だといえるでしょう。

人手不足の課題

人手不足の課題として挙げられるのは、「若者人気の低さ」と「新規就農者の定着率の低さ」です。近年、農業に対する価値観に変化が見られ、若者が新規就農するケースが増えています。しかし、依然として農業に対するマイナスなイメージ(体力的にきつい、収入が安定しないなど)を持つ若者が多いとも考えられています。

そのマイナスイメージを乗り越え、新規就農したとしても、就農前とのギャップにより離農する人も多いです。農業は天候によって売り上げが左右されることがしばしば起こります。農機具や土地にかかる固定費の高さも相まって、就農前とのギャップが次々と見えてくるのでしょう。その結果、早期の離農につながり、定着率が低くなっていると考えられます。

これらの課題を克服するためには、若い世代に農業経営に関する知識を発信したり、新規就農者をサポートしたりする体制が必要でしょう。あるいは、農業に関する理解が高い人材を受け入れることも、課題解決のきっかけになり得るかもしれません。

農業の外国人雇用における概要

ここからは、農業における外国人雇用の概要について解説します。

農業の外国人雇用が該当する特定技能の種類

農業は、特定技能1号に該当します。特定技能1号に認定されている外国人は、農業に関する技能水準試験と日本語能力水準試験に合格済みです。外国人労働者かつ、即戦力を雇用したい場合は、特定技能制度を活用してみましょう。

特定技能の詳細については、こちらのページをご覧ください。

受け入れ予定人数

農業分野において見込まれている受け入れ予定人数は、5年間で最大3万6,500人です。2021年12月時点で、6,232人の受け入れが確認されています。

参考元:法務省|農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針 別紙11、出入国在留管理庁|特定技能1号在留外国人数

なお、農業分野に関しては直接雇用と派遣雇用の両方が認められています。農業特有の、季節による繁閑期や地域別の業務内容の違いなどが考慮されているためです。

業務内容

1号特定技能外国人に主として任せることができる業務は、耕種農業全般の作業と畜産農業全般の作業です。栽培・飼養管理や農・畜産物の集出荷などが当てはまります。これらの業務以外にも、加工や運搬、販売といった業務を付随的に任せても問題ありません。ただし、業務内容には栽培管理もしくは飼養管理を含めることが必要です。

求められる人材

農業に従事する特定技能外国人は、技能水準試験と日本語能力水準試験に合格する必要があります。ここでは、各試験の概要について紹介します。

技能水準

農業に関する技能水準試験は、耕種農業に関する科目と畜産農業に関する科目の2種類があり、就農を希望する人は試験への合格が必要です。なお、いずれの科目にも日本語による聴き取り問題があります。

|

実施主体 |

一般社団法人全国農業会議所 |

|---|---|

|

実施方法 |

CBT方式もしくはペーパーテスト方式 |

|

試験科目 |

耕種農業全般 1.学科 ・耕種農業一般 ・安全衛生 ・栽培作物の品種・特徴 ・栽培環境(施設・設備・資材・機械) ・栽培方法・管理 ・病害虫・雑草防除 ・収穫・調整・貯蔵・出荷 等 2.実技(イラスト・写真による判断) ・土壌の観察 ・肥料・農薬の取扱い ・種子の取扱い ・環境管理、資材・装置・機械の取扱い ・栽培に関する作業 ・安全衛生 等 3.日本語 ・日本語で指示された農作業の内容等の聴き取り 畜産農業全般 1.学科 ・畜産農業一般 ・安全衛生 ・品種 ・繁殖・生理 ・飼養管理 等 2.実技(イラスト・写真による判断) ・個体の取扱い ・個体の観察 ・飼養管理、器具の取扱い ・生産物の取扱い ・安全衛生 等 3.日本語 ・日本語で指示された農作業の内容等の聴き取り |

※2022年5月17日時点

※参照元:法務省|「農業技能測定試験」試験実施要領

日本語能力水準

日本語能力水準の試験に関しては、「国際交流基金日本語基礎テスト」あるいは「日本語能力試験」への合格が必要です。

|

試験名 |

国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) |

|---|---|

|

実施団体 |

国際交流基金 |

|

URL |

|

|

試験内容 |

問題数約50問、試験時間60分 実施形式:CBT(コンピューター・ベースド・テスティング)方式 <4セクション> ・文字と語彙(約12問) ・会話と表現(約12問) ・聴解(約12問) ・読解(約12問) |

|

合格基準 |

200点以上 |

|

受験料 |

7,000円(税込み) |

※2022年5月17日時点

※参照元:国際交流基金日本語基礎テスト|JFT-Basicとは

|

試験名 |

日本語能力試験 |

|---|---|

|

実施団体 |

国際交流基金、日本国際教育支援協会 |

|

URL |

|

|

試験内容 |

認定の目安:N1~N5(数字が小さいほど、難度が高い設定) 外食・飲食業の場合は、N4以上必須 <N4の試験科目> 〇言語知識(文字・語彙)科目(25分) 項目:漢字読み・表記・文脈規定・言い換え類義・用法 〇言語知識(文法)・読解科目(55分) 項目:文の文法1(文法形式の判断)・文の文法2(文の組み立て)・文章の文法・内容理解(短文)・内容理解(中文)・情報検索 〇聴解(35分) ・課題理解・ポイント理解・発話表現・即時応答 |

|

合格基準 |

<N4の合格基準> 合格点:90点 得点区分別得点 ・言語知識(文字・語彙・文法)・読解:38点(基準点) ・聴解:19点(基準点) |

|

受験料 |

6,500円(税込み)※国内での受験料 |

※2022年5月17日時点

※参照元:日本語能力試験|試験科目と問題の構成

農業以外の特定産業分野については、こちらのページをご覧ください。

まとめ

農業の人手不足は、深刻な課題です。昨今は若年層の農業への関心の高まりが見えてきた一方、定着率の低さも目立ちます。農家の高齢化に伴い、事業や技術の継承を急ぎたい農家も多いでしょう。

特定技能制度は、日本の人手不足解消を目的に作られた制度です。特定技能に認められた人材であれば、就業に当たって必要な知識を持っています。人材の補充に限らず、即戦力として活躍してくれるでしょう。

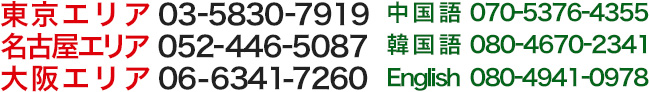

さむらい行政書士法人では、外国人の特定技能ビザ取得の支援を行っています。特定技能に関してお困りの際は、ぜひご連絡ください。

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業

2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請

入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

![]()

特定技能ビザ

特定技能ビザ

制度解説

制度解説

ご利用案内

ご利用案内

サイト運営者

サイト運営者