トップページ > 特定技能ビザとは?2つの種類や該当業種、詳しい申請方法を解説

特定技能ビザとは?2つの種類や該当業種、詳しい申請方法を解説

特定技能ビザとは、2019年4月に創設された新たな在留資格です。

昨今日本の中小企業では、人手不足が深刻化しています。そこで、生産性の向上を目指したり国内で求人活動を実施したりしても人材確保が困難な14分野において、一定の専門性や技術を既に身につけている外国人を受け入れる目的で導入されました。

特定技能外国人は日本語と特定技能試験の合格が必須なので、既に一定の技術や知識を持っているところが特徴です。企業側で訓練を実施しなくても、即戦力として雇用できます。

特定技能ビザの活用を検討している際には、細かな条件やメリット、デメリットを把握して自社で導入できそうか判断することが欠かせません。

そこでこの記事では、特定技能ビザの概要や技能実習制度との違い、メリットやデメリットなど基礎知識をまとめて解説していきます。

|

【この記事を読むと分かること】

・特定技能ビザとは ・技能実習との違い ・特定技能ビザで従事できる業務 ・特定技能ビザの種類 ・特定技能ビザを活用する4つのメリット ・特定技能ビザを活用するデメリット ・特定技能外国人を雇用するまでの流れ ・特定技能外国人を受け入れる企業の条件 ・特定技能外国人を雇用するときの注意点 |

この記事を最後まで読めば特定技能ビザとはどのような在留資格なのか把握でき、活用を検討できるはずです。自社で導入するべきか判断するためにも、ぜひ参考にしてみてください。

※当記事内では、ビザ=在留資格という意味合いで内容を進めていきます。

1.特定技能ビザとは

冒頭でも述べたように特定技能ビザとは、2019年4月に創設された新たな在留資格です。(在留資格とは外国人が日本で活動できる内容を類型化した資格を指します)

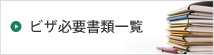

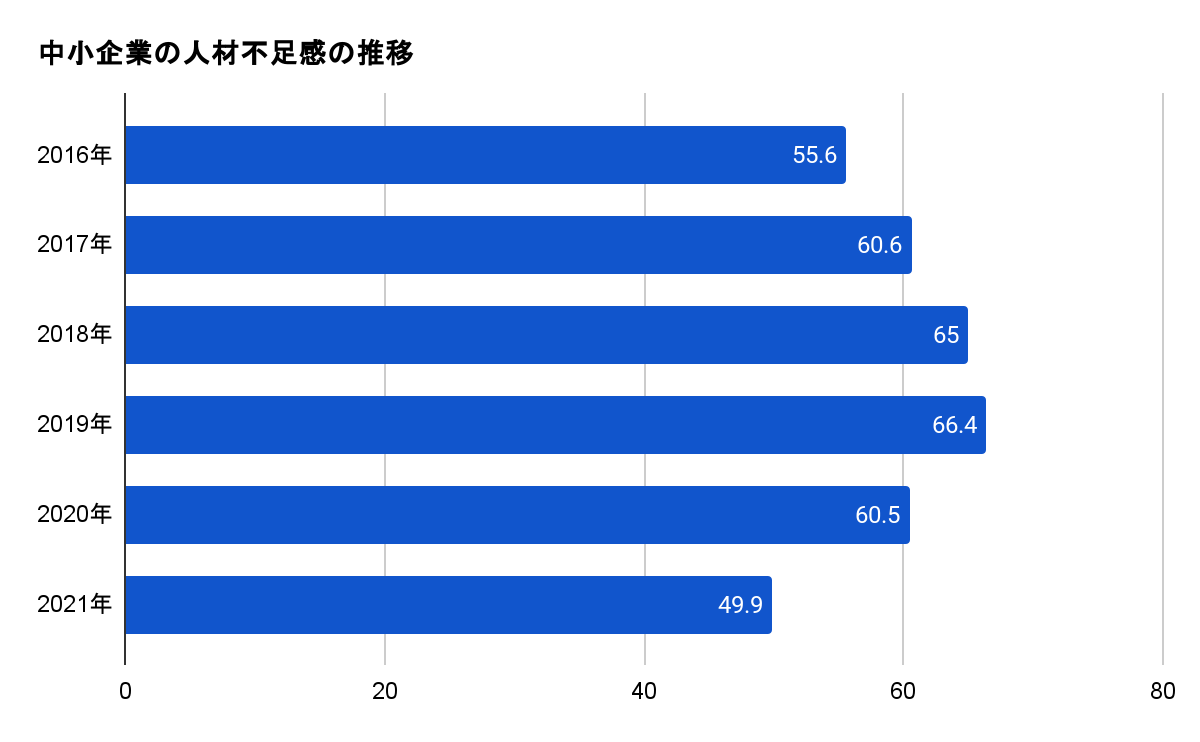

昨今、日本の中小企業では人手不足が深刻化しており、経済や社会基盤の継続が困難になる可能性が出てきました。一方で、外国人人材の受け入れニーズは、下記のように年々高まっているのが現状です。

出典:日本・東京商工会議所 「多様な人材の活躍に関する調査」

そこで、生産性の向上や国内で求人活動をしても人材確保が困難な14分野において、一定の専門性や技術を既に身につけている外国人を雇用し従事前に研修や訓練を実施しなくても雇用できる仕組みを作ったのが特定技能ビザです。

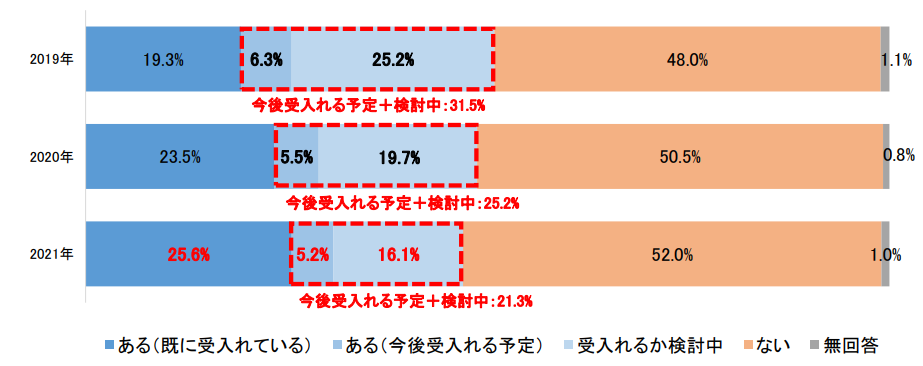

2021年12月末時点での特定技能1号の受け入れ数は49,666人となっており、ベトナムやフィリピンなどアジア圏の外国人受け入れが目立っています。

※2021年12月末時点(特定技能1号対象)

2.技能実習との違い

特定技能ビザと比較することが多い在留資格として、技能講習があります。両者にはどのような違いがあるのか確認してみましょう。

|

|

技能実習 |

特定技能ビザ |

|

目的 |

日本の技術や知識を発展途上国へと移行し、発展途上国の経済や産業を担う「人づくり」に協力する |

国内の人材不足を解消する即戦力となる外国人を受け入れる |

|

業種 |

85職種156作業 (2号と3号に移行できる分野は限定) |

14分野 (特定技能1号と2号では対象分野が異なる) |

|

アルバイト |

不可 |

不可 |

|

給与 |

日本人労働者と同等以上 |

日本人労働者と同等以上 |

|

在留期間 |

最長で5年 |

特定技能2号になると制限なし (特定技能1号は最長5年) |

|

日本語レベル |

監理団体(企業単独型受入れの場合は企業)が講習を行う |

日本語試験に合格をしなければならない |

2-1.目的の違い

先ほども述べたように、特定技能ビザは国内の人材不足を解消する即戦力となる外国人を受け入れることが目的でした。

一方で、技能実習は、国際貢献を目的としています。日本の技術や知識を発展途上国へと移行し、発展途上国の経済や産業を担う「人づくり」に協力するための制度です。

技能実習では一人一人に技能実習計画を作成し、技能実習計画が適当である認定を受ける必要があります。また、実習開始から2ヶ月間は基本的な講習を行い、知識や技術を学びます。

このように、特定技能ビザは人材不足の解消と率先力の確保、技能実習は技術や知識の移行という目的の違いがあります。

2-2.技能実習は最長5年

技能実習は、下記の3段階に分かれています。

|

技能実習1号 |

技能実習1年目。2ヶ月間は座学を始め基礎的な知識を養う |

|

技能実習2号 |

技能実習2~3年目。技能実習1年修了時に試験に合格をすると、移行が可能 技能実習1号よりも専門的な知識を養う |

|

技能実習3号 |

技能実習4~5年目。技能実習2号修了時の試験に合格をすると移行が可能 より高度な技能を学ぶ(優良な監視団体等のみ3年で一時帰国し、2年間の延長が可能) |

最長でも技能実習3号の5年間となり、5年以降は技能実習を活用し在留できません。

一方で、特定技能ビザの場合は特定技能1号は5年までの上限がありますが、特定技能2号を取得できると在留期間に上限がありません。特定技能2号は現在2業種のみですが、今後拡大する見込みです。

技能実習は日本で学んだ技術を発展途上国に持ち帰り活かさなければならないため期間に制限がありますが、特定技能2号では期限がないところが大きな違いです。

|

【特定技能2号の分野は今後拡大される見込み】

特定技能2号は2022年4月時点では建設と造船・舶用工業のみですが、今後は他の分野に拡大する見込みです。もちろん、特定技能1号の修了者すべてが特定技能2号になれるわけではありませんが、長期的な雇用ができる可能性が出てきています。

|

2-3.受け入れ方式

技能実習は、下記の2つの受け入れ方式を用意しています。

|

企業単独型 |

日本の企業等が海外の現地法人や取引先企業の職員を受け入れて、技能実習を実施する方式 |

|

団体監理型 |

事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施する方式 |

技能実習は技術や知識の習得が目的なので営利を目的としない団体が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施する団体監理型が90%以上を占めています。

一方で、特定技能ビザは、日本人の採用活動と同じように実施します。外国人のスキルや条件を確認し双方の承諾を得たら、企業と直接雇用契約を締結します。

このように、技能実習と特定技能ビザはどちらも在留資格ではありますが、目的が大きく異なるため仕組みや取り組み方が変わります。

3.特定技能ビザで従事できる業務

特定技能ビザで従事できる業務は、下記の14の特定産業分野のみです。この14分野は生産性の向上や日本国内での採用活動を実施しても、人材確保が困難な分野として選定されたものです。

|

管轄行政機関 |

特定技能試験の内容 |

主な内容 |

受け入れ見込み数(5年間の最大値) |

|

厚労省 |

介護 |

・入浴や食事、排せつなどの身体介護や付随する支援業務 ※訪問系サービスは対象外 (1区分) |

60,000人 |

|

ビルクリーニング |

建築物内部の清掃 (1区分) |

37,000人 |

|

|

経済産業省 |

素形材産業 |

・鋳造 ・金属プレス加工 ・仕上げ ・溶接 ・鍛造 ・工場板金 ・機械検査 ・ダイカスト ・めっき ・機械保全 ・機械加工 ・アルミニウム陽極酸化処理 ・塗装 (13区分) |

21,500人 |

|

産業機械製造業 |

・鋳造 ・塗装 ・仕上げ ・電気機器組立て ・溶接 ・鍛造 ・鉄工 ・機械検査 ・プリント配線板製造 ・工業包装 ・ダイカスト ・工場板金 ・機械保全 ・プラスチック成形 ・機械加工 ・めっき ・電子機器組立て ・金属プレス加工 (18区分) |

5,250人 |

|

|

電気・電子情報関連産業 |

・機械加工 ・仕上げ ・プリント配線板製造 ・工業包装 ・金属プレス加工 ・機械保全 ・プラスチック成形 ・工場板金 ・電子機器組立て ・塗装 ・めっき ・電気機器組立て ・溶接 (13区分) |

4,700人 |

|

|

国土交通省 |

建設 |

・型枠施工 ・土工 ・内装仕上げ、表装 ・保温保冷 ・左官 ・屋根ふき ・とび ・吹付ウレタン断熱 ・コンクリート圧送 ・電気通信 ・建築大工 ・海洋土木工 ・トンネル推進工 ・鉄筋施工 ・配管 ・建設機械施工 ・鉄筋継手 ・建築板金 (18区分) |

40,000人 |

|

造船・舶用工業 |

・溶接 ・仕上げ ・塗装 ・機械加工 ・鉄工 ・電気機器組立て (6区分) |

13,000人 |

|

|

自動車整備 |

・自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備 (1区分) |

7,000人 |

|

|

航空 |

・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務など) ・航空機整備(機体、装備品等の整備業務など) (2区分) |

2,200人 |

|

|

宿泊 |

・フロントや企画、広報や接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供 (1区分) |

22,000人 |

|

|

農林水産省 |

農業 |

・耕種農業全般(栽培管理や農産物の集出荷・選別など) ・畜産農業全般(飼養管、畜産物の集出荷・選別など) (2区分) |

36,500人 |

|

漁業 |

・ 漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索や漁獲物の処理など) ・ 養殖業(養殖資材の製作や養殖水産動植物の育成管理など) (2区分) |

9,000人 |

|

|

飲食料品製造業 |

・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生) (1区分) |

34,000人 |

|

|

外食業 |

・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) (1区分) |

53,000人 |

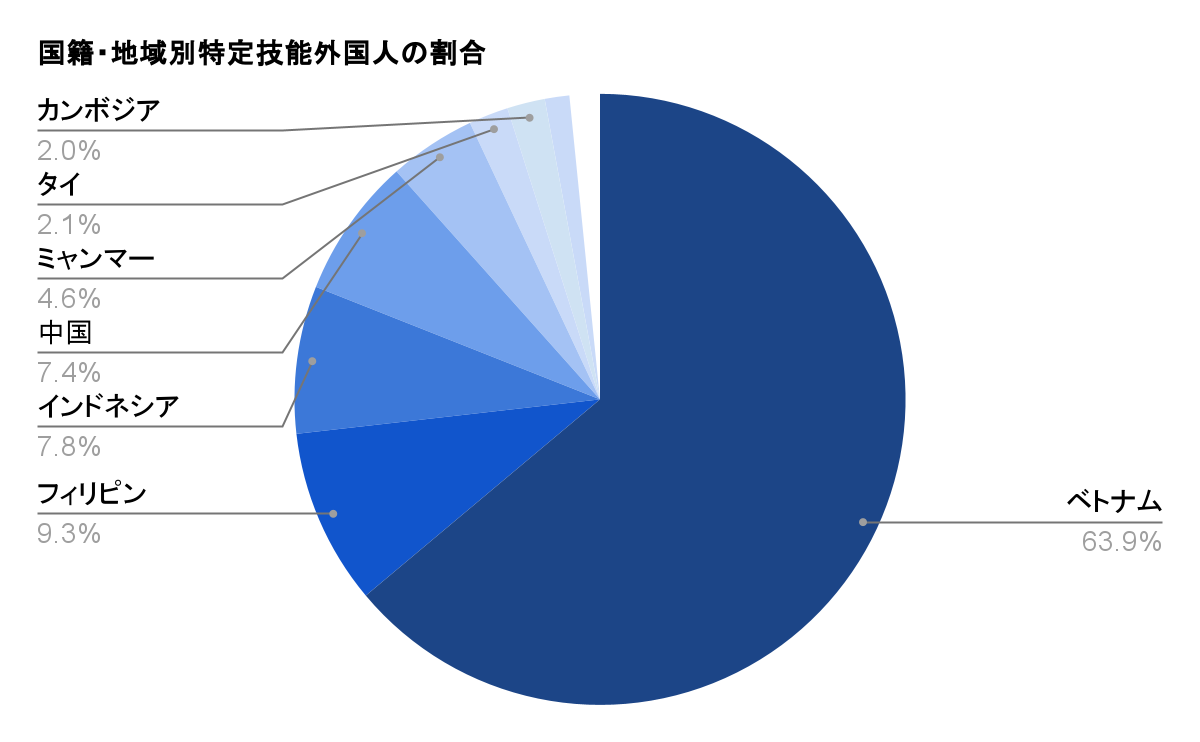

特定技能ビザを取得するには、この14分野のいずれかの知識や技能を有していることが条件です。2021年12月末時点で特定技能1号が従事している分野は、飲食料品製造業が最も多くなっています。

※2021年12月末時点(特定技能1号対象)

4.特定技能ビザの種類

特定技能ビザには、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。

|

|

特定技能1号 |

特定技能2号 |

|

分野 |

下記の14分野 ・介護 ・ビルクリーニング ・素形材産業 ・産業機械製造業 ・電気・電子情報関連産業 ・建設 ・造船・舶用工業 ・自動車整備 ・航空 ・宿泊 ・農業 ・漁業 ・飲食料品製造業 ・外食業 |

下記の2分野 ・建設 ・造船・舶用工業 (2022年4月現在) |

|

年齢 |

18歳以上(日本上陸時点で) |

18歳以上(日本上陸時点で) |

|

学歴 |

とくに基準なし |

とくに基準なし |

|

在留期間 |

1年・6ヶ月・4ヶ月ごとの更新(上限通算5年まで) |

3年・1月・6ヶ月ごとの更新(上限なし) |

|

技術レベル |

各分野の試験で確認 |

各分野の試験で確認 |

|

日本語レベル |

生活や業務に必要な日本語能力 (試験あり) |

生活や業務に必要な日本語能力 (試験なし) |

|

家族の帯同 |

認めない |

要件をクリアできれば可能(配偶者・子) |

|

その他 |

受け入れ機関・登録支援機関の支援対象 |

受入れ機関・登録支援機関の支援対象外 |

それぞれどのような違いがあるのか、具体的に説明していきます。

4-1.特定技能1号

特定技能1号は、受入れ分野で即戦力として活動できる知識または経験を有する外国人向けの在留資格です。

|

特定技能1号 |

|

|

分野 |

下記の14分野 ・介護 ・ビルクリーニング ・素形材産業 ・産業機械製造業 ・電気・電子情報関連産業 ・建設 ・造船・舶用工業 ・自動車整備 ・航空 ・宿泊 ・農業 ・漁業 ・飲食料品製造業 ・外食業 |

|

年齢 |

18歳以上(日本上陸時点で) |

|

学歴 |

とくに基準なし |

|

在留期間 |

1年・6ヶ月・4ヶ月ごとの更新(上限通算5年まで) |

|

技術レベル |

各分野の試験で確認 |

|

日本語レベル |

生活や業務に必要な日本語能力 (試験あり) |

|

家族の帯同 |

認めない |

|

その他 |

受け入れ機関・登録支援機関の支援対象 |

特定技能1号には特段の教育や訓練を行わなくても、直ちに一定水準の業務を遂行できる力が求められます。そのため、特定技能ビザの申請条件として、日本語試験と特定技能試験への合格が求められています。(試験は国内外どちらでも受験可能です)

①日本語能力試験

特定技能1号は、ある程度日常会話ができ、生活や業務に支障がない能力を有することを基本としています。そのため、国際交流基金日本語基礎テスト(A2レベル以上)もしくは日本語能力試験(N4レベル以上)に合格する必要があります。

②特定技能試験

特定技能1号は従事する分野と同一分野の試験で、技能水準を確認します。各分野の詳しい試験内容については、下記の記事を参考にしてみてください。

特定技能1号は1年または6ヶ月、4ヶ月ごとの更新で、上限が通算5年までとなっています。受け入れ機関や登録支援機関の支援対象なので、日本での生活に困らないようにサポートが必要です。

4-2.特定技能2号

特定技能2号は、長年の実務で身につけた熟練した技能を要する外国人向けの在留資格です。

自らの判断で専門的な業務を遂行できる、監督者として業務を統括できるなど、定技能1号よりも高い水準が求められます。

|

特定技能2号 |

|

|

分野 |

下記の2分野 ・建設 ・造船・舶用工業 (2022年4月現在) |

|

年齢 |

18歳以上(日本上陸時点で) |

|

学歴 |

とくに基準なし |

|

在留期間 |

3年・1月・6ヶ月ごとの更新(上限なし) |

|

技術レベル |

各分野の試験で確認 |

|

日本語レベル |

生活や業務に必要な日本語能力 (試験なし) |

|

家族の帯同 |

要件をクリアできれば可能(配偶者・子) |

|

その他 |

受入れ機関・登録支援機関の支援対象外 |

2022年4月時点で特定技能2号を取得できるのは、建設と造船・舶用工業の2分野のみです。この2分野は特定技能1号を修了すれば、誰でも特定技能2号になれるわけではありません。

熟練した技術と知識を有しているのかを特定技能2号試験により確認し、合格した場合のみ特定技能2号の申請が可能です。

特定技能1号との大きな違いは、在留期間に上限がないことです。また、一定の条件をクリアすると家族の帯同も認められています。

5.特定技能ビザを活用する4つのメリット

特定技能ビザを活用することで

・人材不足を解消できる

・フルタイムで雇用できる

・日本語でのコミュニケーションが可能

・技能実習から継続した雇用ができる

というメリットがあります。特定技能ビザの活用を検討する際に知っておきたいポイントばかりなので、ぜひ参考にしてみてください。

5-1.人材不足を解消できる

1つ目のメリットは、深刻な人手不足を解消できるところです。2021年9月に日本・東京商工会議所が実施した「多様な人材の活躍に関する調査」によると、中小企業の約半数が人手不足を感じていることが分かっています。

出典:日本・東京商工会議所 「多様な人材の活躍に関する調査」

その背景には日本国内の少子高齢化などさまざまな問題がありますが、人材が確保できないと企業の成長や利益の創出が難しくなります。

そこで、一定の技術や知識のある外国人人材を即戦力として雇用できるのが特定技能です。専門性の高い技術や知識を一から習得する必要がないため、すぐに企業の一員として力を発揮できます。

5-2.フルタイムで雇用できる

2つ目は、正社員としてフルタイムで雇用できるところです。特定技能外国人は、フルタイム(週5以上かつ年間217日以上、週労働時間が30時間以上)での勤務が求められています。留学生や家族滞在の在留資格の場合は、アルバイトの許可が出ても時間の制限があります。

勤務時間に制限があると、思ったように人手不足の解消につながらない可能性があります。特定技能ビザでは正社員としてフルタイムでの雇用ができるため、時間のかかる作業や長期的なプロジェクトにも関わってもらえます。

また、農業と漁業の2分野では派遣での雇用にも対応しており、幅広い雇用形態から選択できます。

5-3.日本語でのコミュニケーションが可能

3つ目は、日本語でコミュニケーションができるところです。外国人を雇用するときに、言葉の壁に悩む企業は多いのではないでしょうか。

先ほど触れたように、特定技能1号の申請は日本語試験への合格が条件です。国際交流基金日本語基礎テストもしくは日本語能力試験に合格する必要があり、合格の基準は下記のとおりです。

|

|

国際交流基金日本語基礎テスト |

日本語能力試験 |

|

概要 |

ある程度日常会話ができ生活に支障がない程度の能力を有するか測定するテスト |

課題遂行のためのコミュニケーション能力を測定するテスト |

|

テスト内容 |

文字と語彙 会話と表現 聴解 読解の4セクションで構成 |

言語知識(文字・語彙・文法) 読解 聴解 の3セクションで構成 |

|

合格基準 |

A2レベル以上 (ある程度日常会話ができ生活に支障がない目安) |

N4レベル以上 (基本的な語彙や漢字を使い書かれた文章を理解できる・ややゆっくりと話す会話であればほぼ意味を理解できる) |

ある程度日常会話ができ生活や仕事に支障がないレベルを基本としているので、日本語が全く通じないとは考えにくいでしょう。

業務への従事前に企業側で日本語の訓練をしなくてもコミュニケーションが取れるので、企業側の不安や負担を軽減できます。

5-4.技能実習から継続した雇用ができる

4つ目は、技能実習を活用し雇用している外国人を継続して雇用できるところです。

技能実習2号を良好な状態で修了していれば、特定技能試験や日本語試験を受けなくても特定技能1号へと移行できます。良好な状態とは技能実習を計画に従い、2年10ヶ月以上修了していることを指します。

先ほども触れたように、技能実習2号は日本で2~3年間仕事に従事しています。その間に蓄積した技術や知識を活かし継続した雇用ができるため、新たな人材を探すよりも力になるはずです。

また、自社で勤務をしていなくても関連性のある分野の技能実習2号を良好な状態で修了していれば、特定技能1号として新たに雇用することも可能です。

|

【技能実習中でも特定技能1号の申請は可能】

技能実習2号を特定技能1号として雇用することを決めている場合は、技能実習中であっても申請手続きを進めることが可能です。

在留資格の移行や書類作成には時間を要することが考えられるので、早めに取り掛かるようにしましょう。 |

6.特定技能ビザを活用するデメリット

特定技能ビザを活用するメリットが把握できたところで、気になるのがデメリットです。特定技能ビザを活用するデメリットとしては

・特定技能1号の場合は支援が必要

・1号は5年で帰国しなければならない

・外国人雇用のための基盤を整える必要がある

という3つが挙げられます。雇用後に戸惑うことがないように、あらかじめ確認しておきましょう。

6-1.特定技能1号の場合は支援が必要

特定技能1号は、受け入れ企業の支援対象となります。そのため、ただ雇用するのではなく日常生活や業務を円滑に行えるようにサポートしなければなりません。

具体的には雇用契約の締結後に1号特定技能外国人支援計画を作成し、実施することが求められます。1号特定技能外国人支援計画の項目には規定があり、下記の10項目の策定と実施が必要です。

|

項目 |

概要 |

|

①事前ガイダンス |

雇用契約締結後(在留資格認定証明書交付申請前または在留資格変更許可申請前)に労働条件や活動内容、出国手続きなどについて、対面やテレビ電話で説明をする 特定技能外国人が把握できる言語で行う必要があり、メールや文書のみのガイダンスは認められない |

|

②出入国する際の送迎 |

入国時に空港から勤務地(住居)までの送迎 出国時に勤務地(住居)から空港のの保安検査場までの送迎、同行 |

|

③住居確保・生活に必要な契約支援 |

住居契約時の連帯保証人になる、水道やガス、スマートフォンなどの契約案内・補助を行うなどの支援 |

|

④生活オリエンテーション |

円滑に生活ができるように、日本のルールやマナー、公共交通機関の利用方法などを教える |

|

⑤公的手続等への同行 |

社会保障や納税などの同行、手続きの代行、補助を行う |

|

⑥日本語学習の機会の提供 |

日本語教室への入学案内や、教材の提供などを行う |

|

⑦相談・苦情への対応 |

外国人が理解できる言語で相談や苦情に対応する。内容に応じてアドバイスやサポートを実施する 相談や苦情の対応は平日のうち3日以上、土曜・日曜のうち1日以上の対応が必要 |

|

⑧日本人との交流促進 |

自治体や地域住民との交流やお祭りなどへの参加の補助 |

|

⑨転職支援(人員整理等の場合) |

受け入れ企業の都合で契約を解除する場合は、転職のサポートをする 求職活動のための有給休暇や必要な行政手続きの情報の提供も行う |

|

⑩定期的な面談・行政機関への通報 |

3ヶ月に1回以上の頻度で面談を実施する 労働基準法違反などが見受けられたら報告をする |

例えば、特定技能外国人が入国する際には、空港から勤務地または自宅までの送迎が必要です。また、住居の確保や各種契約の手続きなど、生活の支援も行います。

このように、仕事以外でも日常生活のサポートが求められるので、思った以上に受け入れ企業の負担が大きくなる可能性があります。

|

【1号特定技能外国人支援計画の内容は一部または全部を委託することが可能】

1号特定技能外国人支援計画の内容は一部、または全部を登録支援機関に委託することが可能です。登録支援機関とは、特定技能外国人のサポートをする機関のことです。

一定のコストがかかりますが、1号特定技能外国人支援計画の実施を社外に任せることができます。1号特定技能外国人支援計画の内容を自社で実施することが難しい場合は登録支援機関を活用することで、特定技能1号の受け入れのハードルが下がるでしょう。 |

6-2.1号は通算5年で帰国しなければならない

「4-1.特定技能1号」で解説したように、特定技能1号は最長で通算5年間の雇用となります。通算5年が経過すると在留資格を失うので、帰国しなければなりません。

2022年4月現在で特定技能2号に進めるのは建設と造船・舶用工業のみなので、長期的な雇用ができるケースは限定されています。

技能実習2号からの移行を視野に入れると5年以上の継続勤務ができますが、通常は意外と短期間の雇用となってしまうことを把握しておきましょう。

6-3.外国人雇用のための基盤を整える必要がある

特定技能外国人は日本語力や技術力が高いとは言え、文化や習慣の違いがあります。

例えば、外国人に伝わりにくい「あとはよろしくね」「手伝ってくれたら嬉しい」など曖昧な言葉を多用していると、特定技能外国人には理解できずコミュニケーション不全となります。

その結果、良好な関係を築くことが難しくなる可能性があります。特定技能外国人を受け入れる前に、コミュニケーション方式や指導方法を見直して、基盤を整えなければなりません。

7.特定技能外国人を雇用するまでの流れ

ここからは、特定技能外国人が日本に在留している場合と海外に住んでいる場合に分けて、実際に雇用をするまでの流れを解説していきます。

どのような手続きが必要なのか把握できるので、ぜひ参考にしてみてください。

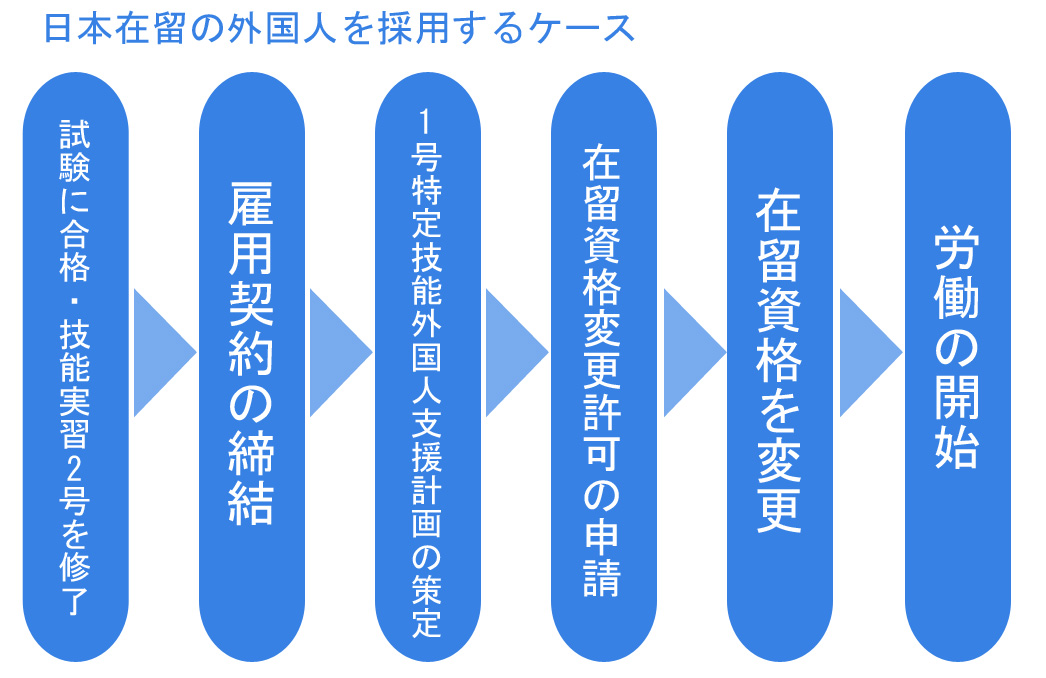

7-1.日本在留の外国人を採用するケース

技能実習2号を始め既に日本に在留している外国人を雇用する際には、下記のように進めます。

①試験に合格または技能実習2号を修了する

まずは外国人側が特定技能1号、特定技能2号の申請条件となる試験に合格をします。技能実習2号を良好な状態で修了している際は、試験が免除されます。

②特定技能外国人と受け入れ企業が雇用契約を結ぶ

特定技能外国人と受け入れ企業が雇用契約を締結します。雇用契約が締結したら、14日以内に特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出を提出します。

③1号特定技能外国人支援計画を策定

特定技能1号を雇用する場合は、1号特定技能外国人支援計画を策定し実施できるようにします。

④在留資格変更許可の申請をする

地方出入国在留管理局かオンラインで、在留資格変更許可申請をします。基本的には特定技能外国人本人が申請を行います。

⑤在留資格を変更

無事に在留資格の変更ができると「特定技能1号」「特定技能2号」のいずれかに移行され、在留カードとともに指定書が発行されます。

⑥就労の開始

すべての手続きが終わったら、特定技能外国人として就労を開始できます。

必要や書類や詳しい手順は、下記の記事で確認してみてください。

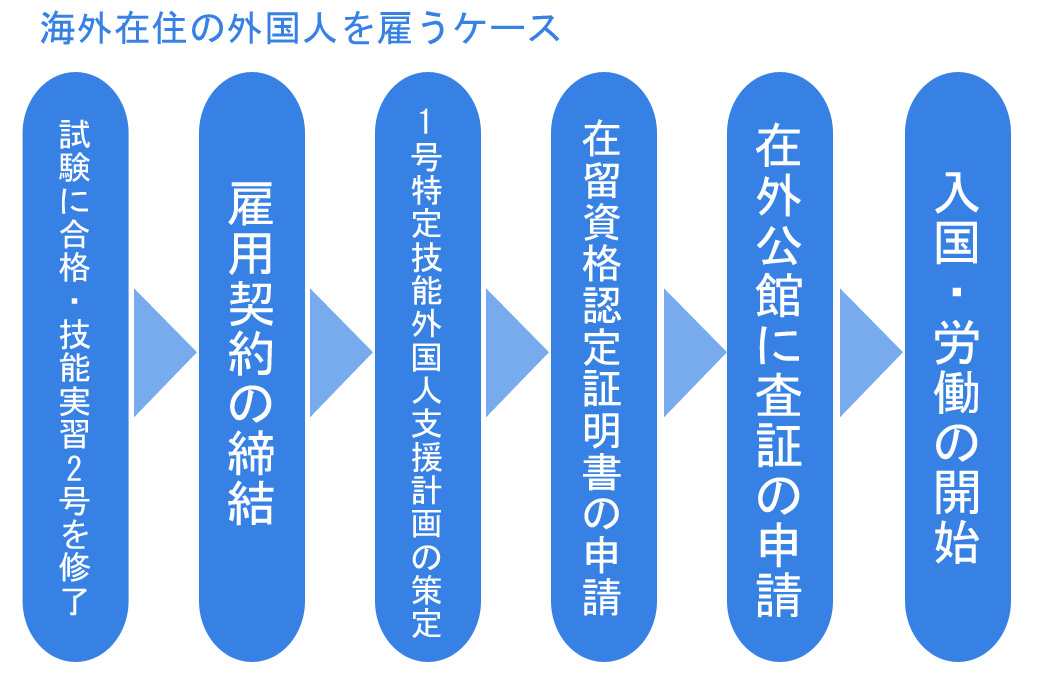

7-2.海外在住の外国人を雇うケース

海外に住んでいる外国人を雇用する場合は、出国の手続きが必要です。そのため、下記のような流れで進めていきます。

①試験に合格または技能実習2号を修了する

まずは外国人側が特定技能1号、特定技能2号のいずれかの試験に合格をします。技能実習2号を良好な状態で修了している際は、修了後に帰国をしていても特定分野と日本語の試験が免除されます。

②特定技能外国人と受け入れ企業が雇用契約を結ぶ

特定技能外国人と受け入れ企業が雇用契約を締結します。雇用契約が締結したら、14日以内に特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出を提出します。

③1号特定技能外国人支援計画を策定

特定技能1号を雇用する場合は、1号特定技能外国人支援計画を策定し実施できるようにします。

④在留資格認定証明書の交付を申請する

地方出入国在留管理局かオンラインで、在留資格認定証明書の交付を申請します。特定技能外国人が国外にいるので、受け入れ機関の職員などの代理申請が基本です。

⑤在外公館に査証(ビザ)を申請する

在留資格認定証明書を受け取ったら他の必要書類と一緒に在外公館へ提出し、ビザの申請を行います。ビザが発給されたら、3ヶ月以内に日本に入国します。

⑥入国・就労の開始

特定技能外国人が入国をしたら、就労が始まります。入国したばかりの特定技能外国人は住居や口座などの準備が整っていないので、1号特定技能外国人支援計画に従ってサポートを行います。

必要や書類や詳しい手順は、下記の記事で確認してみてください。

8.特定技能外国人を受け入れる企業の条件

特定技能外国人を受け入れる企業は

・受け入れ基準を満たしている

・外国人支援計画の作成と実施ができる

・.特定技能雇用契約に係る届出を提出している

という3つの条件を満たす必要があります。この条件を知らないと在留資格申請時に資料不足や条件不足となる可能性があるので、あらかじめ確認しておきましょう。

8-1.受け入れ基準を満たしている

特定技能外国人を受け入れる企業側は、下記の条件を満たす必要があります。

①特定技能外国人と結ぶ雇用契約が適切である

特定技能外国人と雇用契約を結ぶときには差別や特別扱いをしないで、日本人の従業員と同等以上の待遇が求められます。

|

・外国人であることを理由に、福利厚生や教育訓練の実施などの待遇に差別扱いをしない ・分野別技能方針及び分野別運用要綱で定める水準を満たす業務に従事させる ・労働時間は通常の労働者の所定労働時間と同等である ・同等の業務に従事する日本人労働者の報酬期間と同等以上でなければならない ・特定技能外国人から一時帰国の申し出があった場合はやむを得ない場合を除いて、有給休暇が取得できるような配慮をするなど |

②受け入れ機関自体が適切である

特定技能外国人を受け入れる企業は労働関係の法令を遵守し、適切な労働環境を維持していなければなりません。

|

・労働関係法令を遵守している ・1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていない ・雇用契約締結の1年以内および契約締結後に行方不明者を発生させていない ・入出国または労働に関する違反などの欠格事由に該当しない ・受け入れ機関が保証金の徴収を定める契約などを締結していない ・特定技能外国人の支援にかかる費用を直接または間接的に外国人に負担させない ・預貯金口座への振込等により適正に報酬を支払う ・労災保険への届出を適切に行っているなど |

③外国人を支援する体制があること

受け入れ企業は、特定技能外国人が勤務しやすい環境を整える必要があります。

|

・特定技能外国人が理解できる言語での情報提供や相談体制が整っている ・雇用契約を継続して履行できる体制が整備されているなど |

④外国人を支援する計画が適切であること

特定技能外国人を受け入れる企業は雇用して終わりではなく、各届出を怠ることなく提出しなければなりません。

|

・出入国在留管理庁への各種届出を怠らない ・1号特定技能外国人支援計画を作成、実施できる |

特定技能外国人を受け入れるときに、受入れ企業が認定を受ける必要はありません。しかし、在留資格申請時に所定の基準を満たしているか審査されるので、あらかじめ条件を満たしているか確認をしておきましょう。

8-2.外国人支援計画の作成と実施ができる

「6-1特定技能1号の場合は支援が必要」でも解説しましたが、特定技能1号を雇用する場合は雇用契約の締結後に1号特定技能外国人支援計画を作成し実施しなければなりません。

1号特定技能外国人支援計画書は在留資格の申請をするときに提出するので、作成や実施は受け入れ企業の条件となります。

生活オリエンテーションや相談・苦情への対応など規定の10項目に関して、具体的な取り組み内容を計画します。もちろん、計画するだけでなく、特定技能1号が円滑に日常生活や業務をできるようサポートを継続することが求められます。

8-3.特定技能雇用契約に係る届出を提出している

受け入れ企業が特定技能外国人と雇用契約を締結した後には、地方出入国在留管理官署に特定技能雇用契約に係る届出を提出しなければなりません。

未提出の場合は特定技能外国人との雇用関係が確認できず、受け入れ企業の条件を満たしていないと捉えられる可能性があります。

|

特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出 |

|

|

提出期日 |

雇用契約を締結してから14日以内 |

|

提出先 |

受け入れ機関の住所を管轄する地方出入国在留管理官署 出入国在留管理庁電子届出システムによるオンライン申請 |

|

記入事項 |

・特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地(日本在留の場合は在留カードの番号) ・新たな特定技能雇用契約を締結した年月日 ・新たな特定技能雇用契約の内容 |

|

必要書類 |

届出書 新たに締結した契約内容を証明する資料(必要に応じて) 身分を証する文書等を提示 |

|

書式 |

可能な限り参考様式を使用して届出を行う こちらよりダウンロードできます |

万が一、雇用契約の内容に変更が発生した際には、その都度特定技能雇用契約に係る届出を提出し直す必要があります。

9.特定技能外国人を雇用するときの注意点

最後に、特定技能外国人を雇用するときの注意点をご紹介します。特定技能外国人を雇用した際に、どのようなことに気を付けなければならないのか参考にしてみてください。

9-1.継続した報告が必要

特定技能外国人を雇用する際は、就労を開始できれば終わりではありません。3ヶ月に1度活動状況を出入国在留管理庁に報告する必要があります。(報告書類は特定技能1号と2号で異なります)

|

3ヶ月に1回提出が必要 |

特定技能外国人の受入れ状況に関する届出 |

|

支援計画の実施状況に関する届出 |

|

|

特定技能外国人の活動状況に関する届出 (報酬の支払状況や離職者数、行方不明者数など) |

|

|

随時提出が必要 |

特定技能雇用契約の変更、終了、新たな契約の締結に関する届出 |

|

支援計画の変更に関する届出 |

|

|

登録支援機関との支援委託契約の締結、変更、終了に関する届出 |

|

|

特定技能外国人の受入れ困難時の届出 |

|

|

出入国または労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出 |

中でも、特定技能外国人の活動状況に関する届出は、特定技能1号と2号問わず3ヶ月に1度提出が必要です。特定技能外国人への報酬支払い状況や福利厚生、安全衛生の状況などを報告します。

また、1号特定技能外国人支援計画や雇用契約に変更があった際は、その都度届出が必要です。このように、特定技能外国人の雇用後も定期的な届出をしなければならないことは覚えておきましょう。

9-2.雇用環境を維持する取り組みが必要

特定技能外国人が活躍できない職場の特徴として

・職場の居心地が悪い

・上司のマネジメント力が不足している

・ 仕事にやりがいを感じられない

という3つがあります。特定技能外国人は一定の条件さえ満たせば転職ができるので、これらの原因があると人材が育たず転職や離職を選んでしまう可能性があります。

そのため、受け入れ企業側が特定技能外国人が活躍できるような雇用環境を維持することが重要です。具体的には、下記のような取り組みをするといいでしょう。

|

問題点 |

対処法 |

|

職場の居心地が悪い |

・従業員全員に外国人雇用の重要性を共有する ・仕事以外のコミュニケーションの機会を作る ・同じ国籍から複数人を採用する |

|

上司のマネジメント力が不足している |

・従来の受け入れ体制の2割は外国人向けにカスタマイズして、習慣や言語の違いがあっても理解できるよう工夫する ・異文化に理解のある上司をマネジメントにつける |

|

仕事にやりがいを感じられない |

・「スキルアップしたい」「仕事を通じて成長したい」など特定技能外国人の目標や思いを汲んで仕事を割り振る ・仕事のメリットを共有する |

例えば、特定技能外国人が仕事へのやる気を失っている場合は、仕事をするメリットを具体的に伝えます。「この技術があると母国に帰ったときに役に立つ」「将来的に自分のためになるスキル」など、モチベーションがアップする言葉をかけるようにします。

特定技能外国人を雇用した後も、福利厚生や報酬などの待遇面を含めて働きやすい環境作りが求められます。

10.特定技能ビザの申請はむらい行政書士法人にお任せください

ここまで特定技能ビザの基礎知識を見てきましたが、特定技能ビザは申請や手続きが複雑で企業の担当者が行おうとすると、時間と労力がかかります。

そこで、特定技能ビザに関する手続きは行政書士にお任せすることがおすすめです。さむらい行政書士法人は、特定技能ビザ申請のエキスパートです。大きな魅力としては、次の3つがあります。

①「特定技能ビザ&登録支援機関相談センター」を運営する国内トップクラスの実績

さむらい行政書士法人は特定技能ビザの申請や支援に特化した「特定技能ビザ&登録支援機関相談センター」を運営しています。1ヶ月に20〜30件もの特定技能ビザ申請業務を行っている事務所は全国でもなかなかありません。トップクラスの実績で、複雑な特定技能ビザ申請をサポートします。

②同業者向けにも業務指導をしている

ビザ申請業務において国内トップクラスの実績があるため、同業者に向けてもノウハウを教えています。

③返金保証制度を設けている

万が一、特定技能ビザの申請が不許可になった場合には、全額返金保証を設けています。料金体系や保証が明確なので、安心してご利用いただけます。

さむらい行政書士法人は、特定技能ビザ申請のエキスパートです。申請でお困りの場合は、お気軽にお問い合わせください。

11.まとめ

いかがでしたか?特定技能ビザの基礎知識が分かり、どのような在留資格なのか把握できたかと思います。最後に、この記事の内容をまとめてみると

〇特定技能ビザとは、2019年4月に創設された新たな在留資格。生産性の向上や国内での求人活動をしても人材確保が困難な14分野において、一定の専門性や技術を既に身につけている外国人を即戦力として受け入れることが目的

〇技能実習との違いは下記のとおり

1)目的の違い

特定技能ビザは国内の人材不足を解消する即戦力となる外国人を受け入れることが目的。技能実習は日本の技術や知識を発展途上国へと移行し、発展途上国の経済や産業を担う「人づくり」に協力するための制度

2)在留期間の違い

技能実習は最長5年だが、特定技能2号では期限がない

3)受け入れ方式の違い

技能実習は技術や知識の習得が目的なので営利を目的としない団体が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施する団体監理型が90%以上を占めている。一方で、特定技能ビザは、日本人の採用活動と同じように実施し、企業と直接雇用契約を締結する

〇特定技能ビザで従事できる仕事は下記の14分野

・介護

・ビルクリーニング

・素形材産業

・産業機械製造業

・電気・電子情報関連産業

・建設

・造船・舶用工業

・自動車整備

・航空

・宿泊

・農業

・漁業

・飲食料品製造業

・外食業

〇特定技能ビザは下記の2種類

|

|

特定技能1号 |

特定技能2号 |

|

分野 |

下記の14分野 ・介護 ・ビルクリーニング ・素形材産業 ・産業機械製造業 ・電気・電子情報関連産業 ・建設 ・造船・舶用工業 ・自動車整備 ・航空 ・宿泊 ・農業 ・漁業 ・飲食料品製造業 ・外食業 |

下記の2分野 ・建設 ・造船・舶用工業 (2022年4月現在) |

|

年齢 |

18歳以上(日本上陸時点で) |

18歳以上(日本上陸時点で) |

|

学歴 |

とくに基準なし |

とくに基準なし |

|

在留期間 |

1年・6ヶ月・4ヶ月ごとの更新(上限通算5年まで) |

3年・1月・6ヶ月ごとの更新(上限なし) |

|

技術レベル |

各分野の試験で確認 |

各分野の試験で確認 |

|

日本語レベル |

生活や業務に必要な日本語能力 (試験あり) |

生活や業務に必要な日本語能力 (試験なし) |

|

家族の帯同 |

認めない |

要件をクリアできれば可能(配偶者・子) |

|

その他 |

受け入れ機関・登録支援機関の支援対象 |

受入れ機関・登録支援機関の支援対象外 |

〇特定技能ビザを活用するメリットは次の4つ

1)中小企業で深刻化している人材不足を解消できる

2)フルタイムで雇用できるため即戦力となる

3)日本語試験に合格しているので雇用当初から日本語でのコミュニケーションが可能

4)技能実習2号から継続した雇用ができる

〇特定技能ビザを活用するデメリットは次の3つ

1)特定技能1号の場合は継続した支援が必要

2)特定技能1号は通算5年で帰国しなければならない

3)外国人雇用のための基盤を整える必要がある

〇特定技能外国人を雇用する流れは下記のとおり

1)日本国内在留の外国人を採用するケース

①日本語、特定技能分野の試験に合格または技能実習2号を修了する

②特定技能外国人と受け入れ企業が雇用契約を結ぶ

③特定技能1号を雇用する場合は1号特定技能外国人支援計画を策定し実施

④在留資格変更許可の申請をする

⑤在留資格を変更

⑥就労の開始

⑥すべての手続きが終わったら特定技能外国人として就労を開始

2)海外にいる外国人を雇用するケース

①日本語・特定技能分野の試験に合格または技能実習2号を修了する

②特定技能外国人と受け入れ企業が雇用契約を結ぶ

③特定技能1号を雇用する場合は1号特定技能外国人支援計画を策定し実施

④在留資格認定証明書の交付を申請する

⑤在外公館に査証(ビザ)を申請する

⑥入国・就労の開始

〇特定技能外国人を受け入れる企業の条件は下記のとおり

1)受け入れ機関の条件を満たしている

・特定技能外国人と結ぶ雇用契約が適切である

・受け入れ機関自体が適切である

・外国人を支援する体制があること

・外国人を支援する計画が適切であること

2)特定技能1号を雇用する場合は計画書を作成できる

3)雇用契約締結後に特定技能雇用契約に係る届出を提出している

〇特定技能外国人を雇用するときの注意点は次の2つ

1)雇用して終わりではなく継続した届出が必要

2)特定技能外国人が働きやすい雇用環境を維持する取り組みが必要

この記事をもとに特定技能ビザとはどのような在留資格なのか把握でき、企業での活用を検討できることを願っています。

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業

2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請

入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

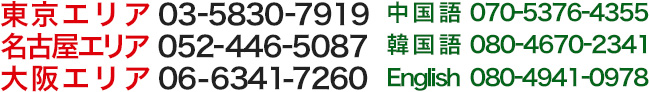

「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

![]()

特定技能ビザ

特定技能ビザ

制度解説

制度解説

ご利用案内

ご利用案内

サイト運営者

サイト運営者