トップページ > 外国人雇用と社会保険

外国人雇用と社会保険

日本では、国民の安心と生活の安定を支えるため「国民皆年金制度」がとられています。また、日常のケガや病気、業務上の災害などから生活を保護したり雇用の安定をサポートしたりする各種の「保険制度」も用意されています。

こうした年金や保険制度は、他の多くの国でも提供されています。ただし日本を含め、基本的にどの国の制度も、自国内に居住する人や自国内の企業で働く人を対象とするものです。

ですから外国人従業員を雇用する企業や、外国人労働者本人から、「日本で働く外国人労働者に年金や保険は適用されるか?」「外国人労働者に日本の年金制度・保険制度に入るか否かの選択肢があるか?」という質問が多く聞かれるのも無理はありません。

今回の記事では外国人の雇用と、各種年金制度・保険制度の関係についてお話しします。

目次

1.日本の年金制度は外国人でも義務加入?

2.厚生年金保険の適用となる事業所とは

3.外国人が労災保険や雇用保険に入るのはどんな場合?

4.社会保障協定と年金脱退一時金について

5.まとめ

1.日本の年金制度は外国人でも義務加入?

日本で働く外国人労働者の中には、遅かれ早かれ「母国に戻る」という目標を持っている人が大勢います。そのような人たちが、日本の年金について「どうせもらえない」「自分には関係ない」と感じていても無理はありません。

では、もし雇用している外国人が年金への加入を拒否した場合、企業としてはどう対応すれば良いでしょうか?

この質問に答える前に、まず「国民皆年金」について確認しておきましょう。

日本では企業に勤めている人はもちろん、自営業者や無職の人、学生も含め、20歳以上60歳未満のすべての人が公的年金制度(国民年金、厚生年金、共済年金)の対象になっています。これが「国民皆年金」という制度です。

国民皆年金の基本は、現役世代の収入により収入を失った高齢世代を支える「世代間扶養」という考え方です。このため「将来年金をもらわなくて良いから、自分は払いたくない」という主張は通りません。

また「国民」という言葉が付いているものの、実際には国籍を問わないのがこの制度の特徴です。つまり「外国人労働者」や「外国人留学生」であっても、公的年金制度の対象となる、ということです。

そして企業に務めている労働者は、日本人・外国人を問わず強制的に「厚生年金保険」と「国民年金の第2号」の被保険者となります。

それでは、最初の質問に戻りましょう。もし雇用している外国人従業員が年金への加入を拒否した場合、企業としてはどう対応すれば良いでしょうか?

外国人従業員にとっては残念な結論ですが、企業として、そのような主張を受け入れることはできません(企業にも選択権や決定権がありません)。

むしろ年金制度の目的や意味を根気よく説明して、加入が義務であること、もし納得できないのであれば日本では働けないことを理解してもらうことが重要です。

また後ほど詳しく説明しますが、年金の支払い途中で帰国した外国人は「年金脱退一時」を申請することができます。こうした制度について企業側がしっかり理解しておけば、外国人従業員を説得しやすくなるでしょう。

2.厚生年金保険の適用となる事業所とは

株式会社をはじめ「法人」である企業の場合、1人でも「使用される者」がいれば、強制的に健康保険と厚生年金保険の適用事業所となります。

この「使用される者」とは、必ずしも雇用契約を結んでいる従業員のことではありません。仮に「雇用契約書」を取り交わしていたり名目上の雇用関係があったりしても、報酬が支払われていないケースなどでは、事実上の使用関係がないため「使用される者」とはなりません。

また短期の契約社員やパートタイマーなどの短時間労働者として雇用する場合は、「常用的な使用関係にはない」という理由で「使用される者」とならない可能性があります。

特に2ヶ月以内の期間を定めた契約社員や、「1日の勤務時間がフルタイム社員の概ね4分の3未満」や「1ヶ月の勤務日数がフルタイム社員の概ね4分の3未満」のパートタイマーなどは、原則として「使用される者」になりません。

逆に、代表者1人で会社設立したケース(いわゆる一人社長の会社)の場合、代表者自身が労働の対価として法人から報酬を受けるなら、その法人に「使用される者」とされて健康保険と厚生年金保険の適用事業所となります。

もちろん事業主のほか、「外国人1名」の従業員がいる法人も同じです。

健康保険と厚生年金保険の適用事業所となる法人に「使用される者」は、本人や会社の意思とは関係なく強制的に保険加入します。

一方、法人ではない個人事業所の場合は少々事情が変わります。

法人化されていない事業所は、その業種と従業員の人数によって、強制的に健康保険と厚生年金保険の適用事業所となるか、あるいは「任意適用事業所」となるかが決まるからです。

まず以下の業種の事業所の場合は、従業員の人数にかかわらず任意適用事業所となり、健康保険と厚生年金保険に加入するか、国民健康保険と国民年金に加入するかを選択できます(どちらにも加入しない選択はできません)。

・農林水産業

・飲食業

・旅館などの宿泊所

・美容室や浴場などの個人サービス業

・映画などの娯楽業

・法律事務所などのサービス業

一方、上記以外の業種で「常時5人以上の従業員」を使用している事業所は、法人と同様、健康保険と厚生年金保険の適用事業所となります。

なおここまでの説明で「健康保険と厚生年金保険」という表現を使ってきましたが、この2つの制度はもともと「社会保険庁」という機関が一体的に取り扱っていました。

やがて社会保険庁が解体され、健康保険と厚生年金保険の取扱い機関はそれぞれ「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「日本年金機構」に分かれています。

ただしどちらの加入手続きも、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」という書類を作成して一括して年金事務所に提出する仕組みになっているため、「どちらかだけに加入する」ということはできません。

このため、もし外国人従業員が「健康保険だけに加入したい」と希望しても、そのような手続きはできないことに注意です。

なお健康保険については、「家族滞在」の在留資格で滞在する外国人従業員の配偶者や子は、被扶養者になることができ、日本国内で保険診療を受けられます。

ただし被扶養者の認定を受けるには、原則として年間収入が130万円未満で、外国人従業員によって生計を維持されていることが必要です。

3.外国人が労災保険や雇用保険に入るのはどんな場合?

次に、外国人従業員と「労災保険」「雇用保険」の関係についても見てみましょう。

ちなみに「労災保険」というのは業務上の災害や通勤途中の災害による傷病等を補償する制度で、「雇用保険」は失業時の生活保障や雇用継続などのために給付金を支給する制度です。これらは合わせて「労働保険」と呼ばれます。

これら2つの制度は、外国人労働者にとっても非常に重要なものと言えます。そして外国人労働者が働く事業所が労働保険の適用事業所かどうかも、とても重要なポイントです。

原則としては、法人であろうと個人事業主であろうと、従業員を1人以上「雇用」すれば労働保険の適用事業所になります。もちろんこの場合の従業員は日本人・外国人を問いません。

ここで気になるのが「雇用」の意味です。

雇用というのは、雇用契約や労働契約を結ぶことで「使用従属関係」が発生することです。わかりやすく表現すると、「労働者は企業に使用される」「企業は労働者に給与を支払う」という契約を結ぶことです。

雇用契約の内容はフルタイムでも、アルバイト・パートタイムなどの短時間労働でも構いません。もちろん国籍も関係ありません。

ただし「雇用契約や労働契約を結ぶ」という行為については注意が必要です。

いわゆる「雇用契約書」「労働契約書」という書類を作成したからといって、必ずしも雇用契約や労働契約を結んだことにはなりません。

もう少し詳しく言うと、企業側の「雇う」という意思と、労働者側の「雇われる」という意思が示されて、お互いに同意すれば契約が発生します。契約発生にあたり、「契約書」などの書類は必ずしも必要ありません。

ですから「雇用契約書」や「労働契約書」があるからといって、実際に雇用が行われて労働保険の適用事業所になるとは限らないのです。

たとえば「雇用契約書」を取り交わしていても、実際には「請負契約」(ある仕事の完成を約束し、相手方がその仕事の結果に対し報酬を支払う契約)や「委任・委託契約」(ある法律行為をするよう委託し、相手がそれを承諾する契約)であることもあります。

事業所が労働保険の適用になるのは、あくまで「雇用契約」の場合です。

仮に外国人労働者本人が「雇用契約」と信じていても、依頼を受けるか否かの自由、指揮監督の有無、拘束・専属するかどうか、器具の負担があるか、などの実態から「請負契約や委任・委託契約」と判断されれば、その事業所は労働保険の適用とはなりません。

一方、事業所自体が労働保険の適用となっても、外国人従業員本人が労働保険(特に雇用保険)の適用とならないケースがあります。

具体的には外国公務員や外国の失業補償制度が適用される人など、他の制度により失業時の保護が受けられる外国人については雇用保険が適用されません。

また「31日以上の雇用の見込み」がなく「1週間の勤務時間が20時間以上」でない外国人労働者(パートタイマーなど)も雇用保険の適用除外です。

加えて、オーバーステイの外国人や在留資格の関係で就労ができない外国人も、雇用保険に加入できません。

外国人労働者がケガをした場合、あるいは失職した場合に深刻なトラブルを招かないためにも、契約の際は互いの意思をしっかり確認するとともに、労働保険の適用の有無についても確認しておく必要があるでしょう。

なお労災保険については、そのような制限はありません。「家族滞在」の在留資格で来日し、資格外活動許可を得てアルバイトをしている外国人にも労災保険は適用されます。

4.社会保障協定と年金脱退一時金について

最初の項目で、「日本の年金制度は外国人でも義務加入になる」ことをお話ししました。

これは「国民皆保険」の考え方からすれば仕方のないことですが、対象となる外国人労働者にとっては「保険料の掛け捨て」ともとれる制度です。また母国の年金制度などに加入していれば「二重加入」の問題も発生します。

これらの問題はグローバル化が進展するにつれてますます大きくなっているため、日本を含む複数の国は互いに二国間協定を結び、問題解消に取り組んでいます。

それが「社会保障協定」です。

現在、日本と社会保障協定を締結している、あるいは締結の準備をしている国は以下の通りです。

・ドイツ

・イギリス

・韓国

・アメリカ

・ベルギー

・フランス

・カナダ

・オーストラリア

・オランダ

・チェコ

・スペイン

・アイルランド

・ブラジル

・スイス

・イタリア

社会保障協定を結んだ国同士で労働者が移動する場合は、原則として移動先(就労する国)の保険制度のみに加入します。そして一方の国の年金制度の加入期間のみでは受給資格が満たせない場合、もう一方の国の年金制度加入期間も通算して年金を受けられるようにします。

ただし通算できるのは「年金加入期間」だけです。実際に支給される「年金額」は、一方の国の実際の加入期間に応じた額に限られます。

ちなみに「年金脱退一時金」の支給を受けた場合は、一時金の対象となった期間は通算対象となりません。

これに対し、5年以内の派遣期間で一時的に外国に派遣されている労働者は、派遣元の国の保険制度に加入したままとなります(就労する国の保険制度には加入しません)。

なお上記はあくまで原則で、社会保障協定の内容は締結国によって細かく違います。実際に外国人労働者を受け入れる場合は相手国に合わせた個別情報を確認することが必要です。

外国人の「保険料の掛け捨て」を解消するもう一つの制度は「年金脱退一時金」です。

日本で6ヶ月以上年金制度に加入していた外国人労働者は、帰国の際に加入期間に応じた脱退一時金の支給を受けることができます。

具体的な手続きとしては、日本を出国してから2年以内に「脱退一時金裁定請求書」と必要書類を、日本年金機構に郵送します。

ただし、年金脱退一時金の制度にはいくつか注意点があります。

まず「すでに年金の受給権を持っている」「障害手当金を受け取ったことがある」「老齢年金を受け取る資格期間がある」場合は、脱退一時金を請求できません。

また脱退一時金の支給を受けた場合、その対象となった期間は、社会保障協定の年金加入期間に通算できなくなります。場合によっては、結果としてどちらの国の年金加入期間も満たせなくなるかもしれません。

ですから外国人労働者が日本を出る場合、「社会保障協定を利用して年金加入期間を通算するのか」それとも「年金脱退一時金を受け取るのか」をしっかり考える必要があるでしょう。

5.まとめ

今回は、外国人労働者と保険制度についてお話ししました。

特に強制的に加入となる年金制度は、外国人労働者にとって理解しにくく、トラブルに発展しがちです。

無用なトラブルを避け、外国人労働者と円満な雇用関係を築くためには、企業側も保険制度や社会保障協定などについての理解が不可欠です。

ぜひ、この記事を参考に知識を深めてください。

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業

2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請

入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

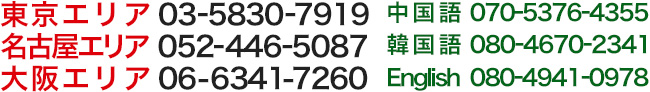

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み・②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

![]()

外国人雇用・就労ビザ

外国人雇用・就労ビザ

対日投資・起業

対日投資・起業

外国人雇用ガイド

外国人雇用ガイド

ご利用案内

ご利用案内

サイト運営者

サイト運営者