トップページ > 就労ビザの外国人を採用するときの雇用契約書の内容は?必須事項や注意点を解説

就労ビザの外国人を採用するときの雇用契約書の内容は?必須事項や注意点を解説

就労ビザの外国人を採用するときの雇用契約書の内容は?必須事項や注意点を解説

外国人を呼び寄せたり、すでに滞在している留学生などを雇ったりして自社に就労させるためには、就労ビザが必須です。その際、外国人を採用するにあたっての雇用契約書を作成する必要があります。

雇用契約書は日本人を雇用する際にも作成しますが、外国人を雇用する場合は記載すべき内容が異なります。また、雇用契約書の内容が適切かどうかは、外国人が就労ビザの申請を行う際の審査にも影響します。

この記事では、外国人採用の際の雇用契約書に記すべき内容や注意点、必須の項目などについて解説していきます。

就労ビザの外国人社員と会社における雇用契約書とは

まずは、就労ビザを取得して働く外国人と、採用側の会社が結ぶ雇用契約書について解説します。

外国人労働者に必要な雇用契約書

外国人が日本国内で労働する際も、日本人を採用するときと同様、契約内容を記した雇用契約書の作成が必要です。雇用契約書には、給与額や休憩時間といった雇用の上での取り決めが記されます。

しかし、外国人労働者との契約の際には、外国人雇用ならではの記載内容があるため注意が必要です。

例えば、これから日本に入国して就労ビザを申請する外国人の場合、採用に至っても必ず在留資格を得られると決まったわけではないことは、事前に書面で伝える必要があります。

就労ビザ申請は、入国管理局の審査によって契約可能であることが判断されてはじめて許可を得られます。審査の結果就労ビザを得られなかった場合、契約が無効になる旨を記載して外国人本人に納得してもらわなければなりません。

雇用契約書と雇用条件通知書の違い

雇用契約書に似た書類として、雇用条件通知書が挙げられます。ここではそれぞれの違いについて紹介します。

雇用契約書とは

雇用契約書は、雇い主と従業員の双方が契約内容などを理解し、納得した上で契約を結んでいることを示す書類です。それぞれの署名記入欄が存在します。

労働条件通知書とは

労働条件通知書は、労働者(従業員)が署名する必要はない書類で、雇い主が取り決めた内容を通知するだけのものです。

そのため、就労ビザの審査のために入国管理局に提出する書類であれば、外国人労働者が契約内容をよく理解していると分かる「雇用契約書」のコピーを添付する方が有利であると考えられます。

本人が十分に理解できる言語で作成が必要

外国人と労働契約を結ぶ際、外国人労働者の日本語能力が十分でないケースもあります。その場合、雇用契約書に記載している内容への理解が得られず、誤解が生じてしまう可能性もあるでしょう。また、外国人労働者本人が労働条件をよく理解しないままサインしてしまうといった事態も未然に防がなければなりません。

外国人と交わす雇用契約書の作成時には。本人が理解できる言語で作成された書類があることが望ましいでしょう。労働条件をはじめとした契約における必要事項を記載し、きちんと内容を理解した上でサインをもらうようにしてください。

就労ビザで働く外国人との雇用契約書に明記が必要な項目

雇い主が従業員との間で交わす雇用契約書には、必ず文書で明記して労働者へ明示しておかなければならない「絶対的明示事項」があります。下記を参照してください。

●一 労働契約の期間に関する事項

●一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

●一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

●二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

●三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

●四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

また、事業所で就業規則などに定めるもので、以下の内容に当てはまるものについても明記が必要です。

●四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

●五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項

●六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

●七 安全及び衛生に関する事項

●八 職業訓練に関する事項

●九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

●十 表彰及び制裁に関する事項

●十一 休職に関する事項

就労ビザ申請のための雇用契約書で注意して記載すべき項目

就労ビザ申請のために作成する雇用契約書の内容においては、注意して記載したい項目があります。詳しく見ていきましょう。

職務内容

職務内容については、業界用語や専門用語を使うのではなく、入管の審査員をはじめとした社外の人が読んでも理解しやすいよう、具体的に記載することがポイントです。また、抽象的な書き方ではなく業務の詳細を記した方が、審査の際にスムーズに理解してもらえます。

さらに、記載した内容が雇用したい外国人の必修科目・学歴等と関係性があることも大切です。他に提出する書類の内容と相反する事柄を記載していると、指摘を受けるケースもあります。

職務上の地位

雇用契約書に記載すべき項目のひとつに「職務上の地位」があります。この項目は職務内容に関連する内容のため、絶対明示事項として必ず記入しておかなければなりません。

例えば、従事する外国人が正社員なのか、アルバイトなのか、契約社員なのかといった内容が該当します。

採用の前には、どの地位での雇用なのかを労働者と事前に交渉しておきましょう。お互いに雇用形態(職務上の地位)に対して認識のズレがないよう、しっかりと確認することをおすすめします。

給与

「外国人労働者は低賃金で雇える」というイメージを持っている人もいるでしょう。しかし、日本人と同じ作業に従事する外国人労働者に対し、日本人よりも低い賃金を提示することは禁じられてます。

また、非正規社員に関しては、その地域の最低時給賃金を下回るような賃金で労働させてはなりません。非正規であっても正規社員であっても、日本人と同等の給与を支払うことが最低条件です。

就業場所

就業場所に関しては絶対明示事項に該当するため、必ず記載しましょう。外国人労働者は、就労ビザ申請時に雇用契約書に記載した場所以外で就労させることはできないため、特に注意して記す必要があります。

同じ事業所内で就労することは可能ですが、別の事業所に就業する際はその場所も明示しなければなりません。また、就労後に変更が生じた場合には、入管への報告が必要です。

勤務期間

勤務期間も絶対明示事項に当てはまるため、必須項目です。ただし、就労ビザには期限があるため注意してください。期限は1年・3年・5年です。

外国人の在留カードを確認し、残りの在留期間を考えて契約期間を決定するとよいでしょう。また、長く働いてほしいのであれば、無期契約にすることで、更新の際に長い在留期間が許可される可能性が高まります。

契約期間に加えて、契約更新の有無も記載しておきましょう。

停止条件

停止条件は、外国人雇用ならではの記載事項です。簡単に説明すると、「就労できるビザ(在留資格)が不許可となるか、変更できなかった場合、雇用自体が取りやめになる」ということを記載する項目です。

雇用契約書に記載する文言としては「この雇用契約は入国管理局において在留許可が下りていない場合には無効です」といった内容を入れておきましょう。すでに日本に滞在中である留学生等の在留資格の変更等の場合は、文面を適切に変更して記載してください。

社会保険・労災

外国人であっても、日本で雇用されて働く場合には社会保険に加入させなければなりません。加入すべき保険に応じて、内容を明記するようにしてください。

労災保険

労災保険は、雇用されて労働をする外国人を含むすべての人が加入しなければならない保険です。この保険はたった1日だけのアルバイト留学生であっても適応されます。

社会保険

労災保険も社会保険に該当しますが、会社が全額負担します。ここでの社会保険とは、会社と労働者が負担して加入するもののことです。社会保険は本人が希望しない場合も必ず加入させなければなりません。以下のような保険があるため、外国人労働者が納得できるよう説明し、雇用契約書にも明記しましょう。

●雇用保険

●健康保険

●介護保険

●年金保険

まとめ

就労ビザを申請する際には、雇用契約書の記載内容に注意しなければなりません。特に、「絶対明示事項」に関しては外国人だけでなく、すべての雇用契約書で明記が求められます。

就労ビザ申請時に提出する雇用契約書においては、外国人雇用ならではの内容を記載することもあります。さむらい行政書士法人では、各企業の就業規則に沿って適切な内容の書類作成をサポートいたします。外国人雇用で人手不足を解消したい場合は、ぜひご相談ください。

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業

2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請

入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

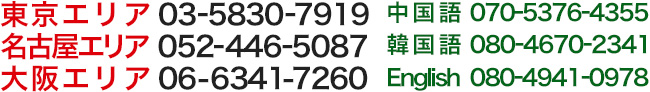

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み・②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

![]()

外国人雇用・就労ビザ

外国人雇用・就労ビザ

対日投資・起業

対日投資・起業

外国人雇用ガイド

外国人雇用ガイド

ご利用案内

ご利用案内

サイト運営者

サイト運営者