トップページ > 日本の永住権とは|申請に必要な情報を全まとめ

日本の永住権とは|申請に必要な情報を全まとめ

「日本の永住権を取得したい。」

「日本に永住して生活し続けたい。」

こんなお悩みをお持ちではありませんか?長期間日本に住んでいる外国人の方の中には、日本の永住権取得を考えている方もいると思います。

日本の永住権(=永住ビザ)とは、外国籍(元々の国籍)のまま日本に住み続けることができる権利のことです。在留資格は「永住者」となります。永住許可申請をして審査の後許可がおりると取得できます。

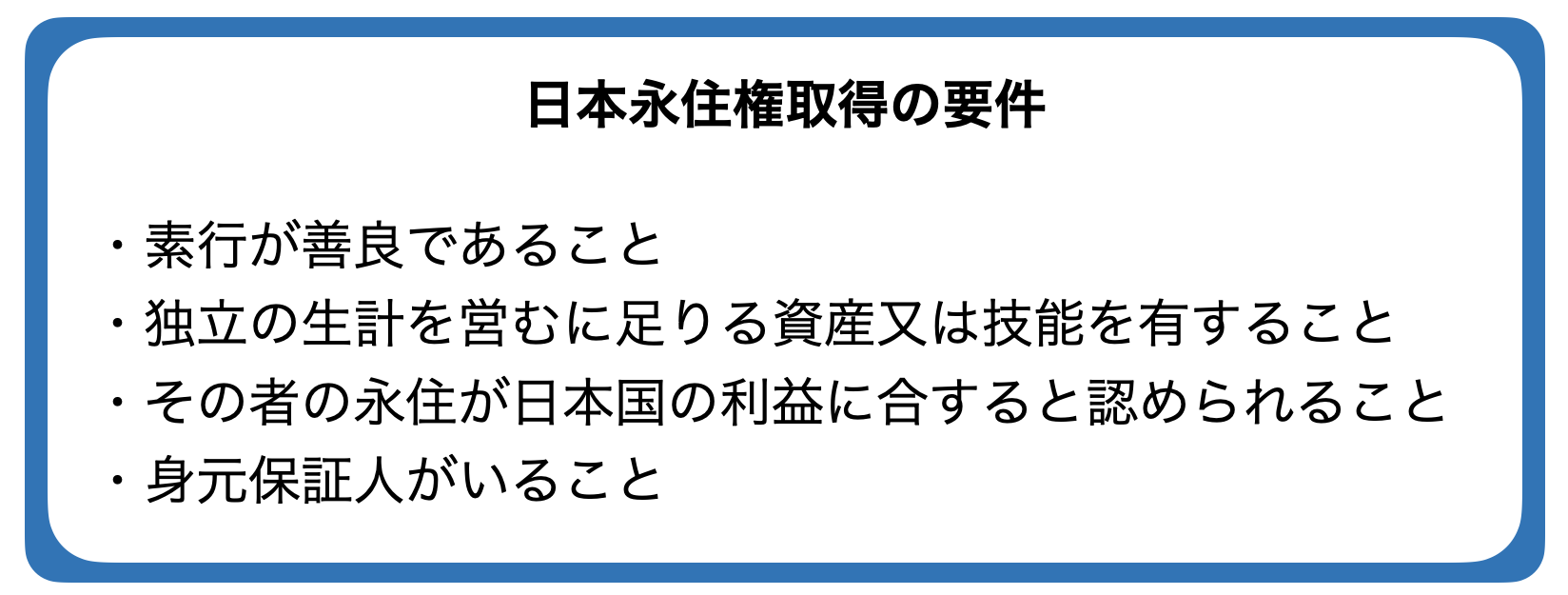

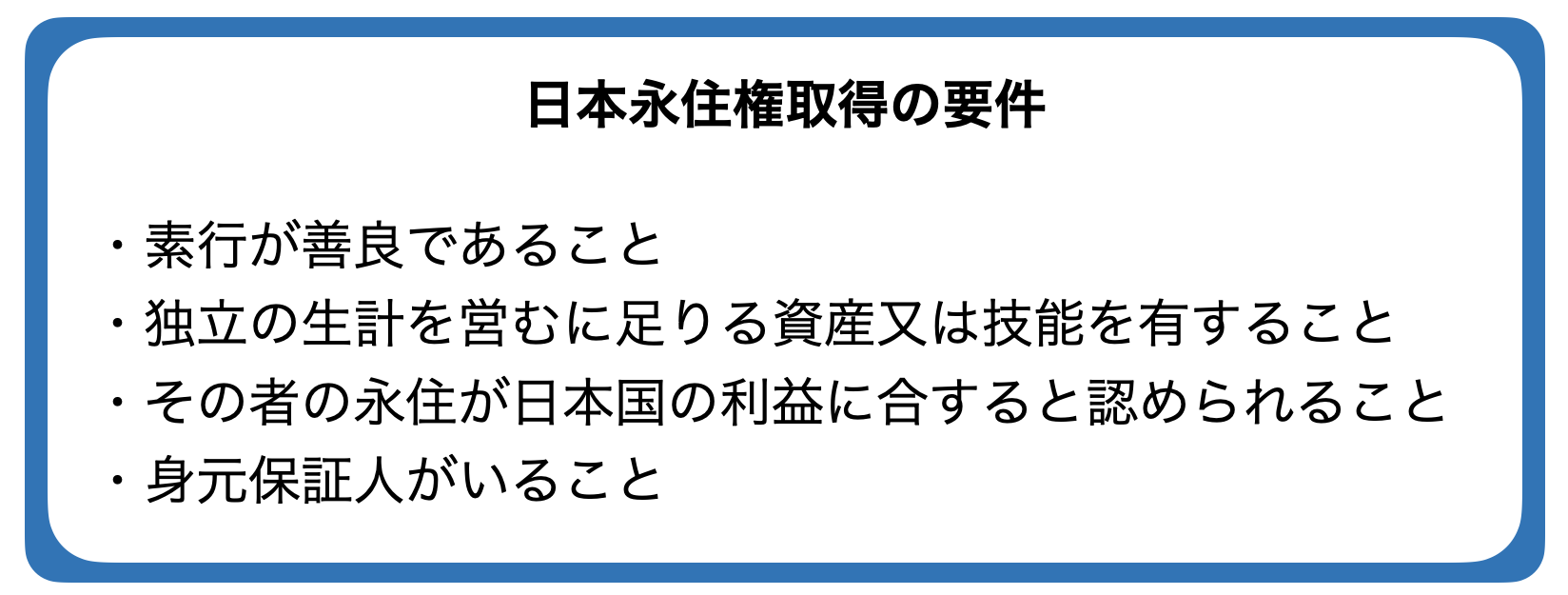

日本の永住権を取得するためには、以下の条件を満たすことが必要です。

ただし永住権取得の条件を満たしていても、煩雑な申請手続きや厳しい審査、言葉の問題など、永住権取得は簡単ではありません。

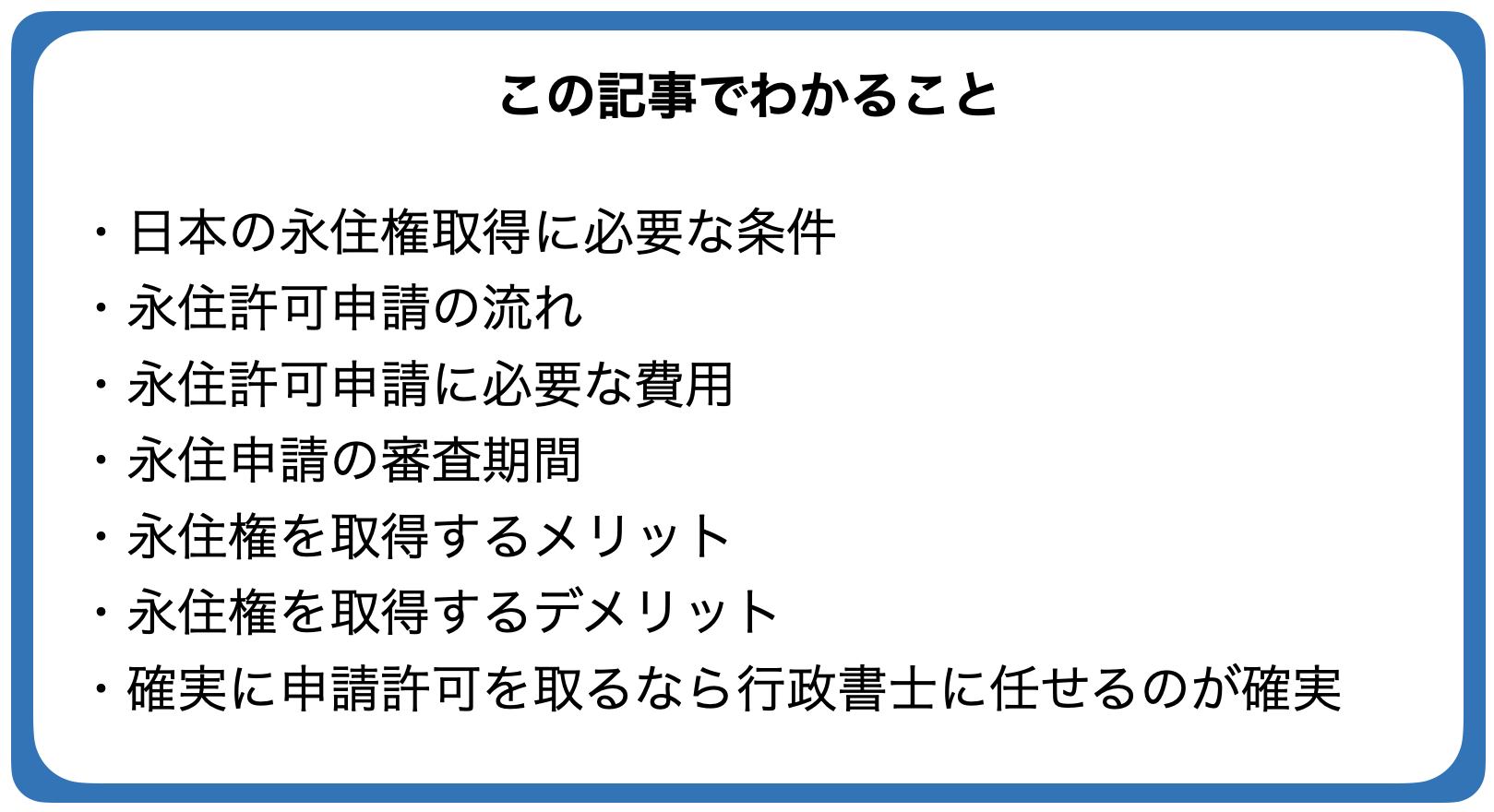

そこでこの記事では、あなたが日本の永住権について知識を深めるとともに、確実に永住権を取得できるように、以下のことをお伝えします。

この記事を読めば、日本の永住権について理解し、申請までの流れをイメージできます。ぜひ最後まで読み進めてくださいね。

1.日本の永住権とは

1-1.日本永住権とはもともとの国籍のまま日本に住み続けることができる権利

日本の永住権とは、外国籍(元々の国籍)のまま日本に住み続けることができる権利のことです。永住許可を受けた外国人は、在留資格「永住者」となります。

|

在留資格 |

|

|

就労資格(例) |

在留期間 |

|

報道 |

3ヵ月、1年、3年、5年 |

|

医療 |

3ヵ月、1年、3年、5年 |

|

高度専門職 |

5年または無期限 |

|

非就労資格(例) |

在留期間 |

|

文化活動 |

3ヵ月、6ヵ月、1年、3年 |

|

短期滞在 |

90日もしくは30日または15日いないの日を単位とする期間 |

|

留学 |

法務大臣が個々に指定する期間 |

|

家族滞在 |

法務大臣が個々に指定する期間 |

|

居住資格 |

在留期間 |

|

永住者 |

無期限 |

|

日本人の配偶者等 |

6ヵ月、1年、3年、5年 |

|

永住者の配偶者等 |

6ヵ月、1年、3年、5年 |

|

定住者 |

6ヵ月、1年、3年、5年または法務大臣が個々に指定する期間 |

参照:出入国在留管理庁

日本の永住権とは在留資格の1種で、他の資格と異なり在留期間が無期限となる資格のことです。

外国人が日本の永住権を取得すると、以下のようになります。

|

【日本の永住権取得を取得すると?】

|

日本の永住権を取得すると、外国人がより自由に日本で滞在することが可能になります。

1-2.「帰化」と「永住権」との違い

永住権の取得とよく比較される存在に「帰化」がありますが、「帰化」と「永住権」ではどのような違いがあるのでしょうか。

「帰化」と「永住権」の一番大きな違いは、国籍の変更があるかないかの違いです。

「帰化」とは、母国の国籍から日本国籍に変更することで、つまり法律上日本人になることを意味します。

「帰化」をすると、具体的には以下のようになります。

|

【日本に帰化すると?】

|

「永住権取得」と「帰化」の一番大きな違いは国籍の変更の有無で、「帰化」の方がより日本で日本人として暮らせます。

◎帰化申請について詳しくは、「帰化申請」について書かれたこちらの記事をご覧ください。

2.日本の永住権取得要件

日本の永住権取得に必要な法律上の要件は、以下の通りです。

それぞれ詳しくみていきましょう。

2-1.素行が善良であること

日本の永住権を取得するためには、素行が善良であることが必要です。

出入国在留管理庁のガイドラインによると、以下のように記載されています。

|

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的位避難されることがない生活を営んでいること。 |

具体的な内容は以下の通りです。

- 懲役や禁固刑又は罰金刑に処せられたことがないこと

- 違法行為又は風紀をみ出す行為を繰り返し行っていない者

違法行為又は風紀を乱す行為とは、主に交通違反のことで、駐車違反や一時停止違反のどの軽微な交通違反でも、繰り返していると永住権の取得が難しくなります。

しかし、「処罰歴がある人は永住権の申請ができない」というわけではありません。

懲役刑の場合は出所後10年、執行猶予がついた場合は猶予期間満了から5年で永住権の許可がおりる可能性があります。

2-2.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

日本の永住権を取得するためには、独立の生計を営むに足りる資産または技能を有している必要があります。つまり、現在から将来にわたって経済的な不安がないことが条件ということです。

出入国在留管理庁のガイドラインによると、以下のように記載されています。

|

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。 |

具体的な内容は以下の通りです。

- 生活保護などに頼らず独立して生活していけるか

- 過去3年間の年収が300万円以上あるか(就労ビザの場合)

- 配偶者の過去3年間の年収が300万円以上あるか(配偶者ビザで扶養されている人)

「年収300万円以上あるか」という件に関しては、明確な審査基準があるわけではありませんが、年収300万円以下の人は不許可になっている場合が多いという現実があります。

また、年収は扶養人数との関係もあります。以下の通りまとめました。

【日本の永住権取得と年収目安】

|

扶養人数 |

年収の目安 |

|

0人 |

300万円以上 |

|

1人 |

360万〜380万円以上 |

|

2人 |

420万円〜460万円以上 |

このように、扶養家族が1人増えるごとに年収60万〜80万円がプラスで必要になります。

日本の永住権を取得したい場合は、安定した収入を継続的に得ることが必要です。

2-3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

日本の永住権を取得するためには、その者の永住が日本国の利益に合すると認められることが必要です。

具体的な内容は以下の通りです。

|

・原則として引き続き10年以上日本に在留し、このうち龍狼資格または居住資格を5年以上持って在留していること

・納税義務等公的義務を履行していること

・現在有している在留資格が最長の在留期間を持っていること

・公衆衛生の観点から有害となる恐れがないこと

|

それぞれ詳しくお伝えします。

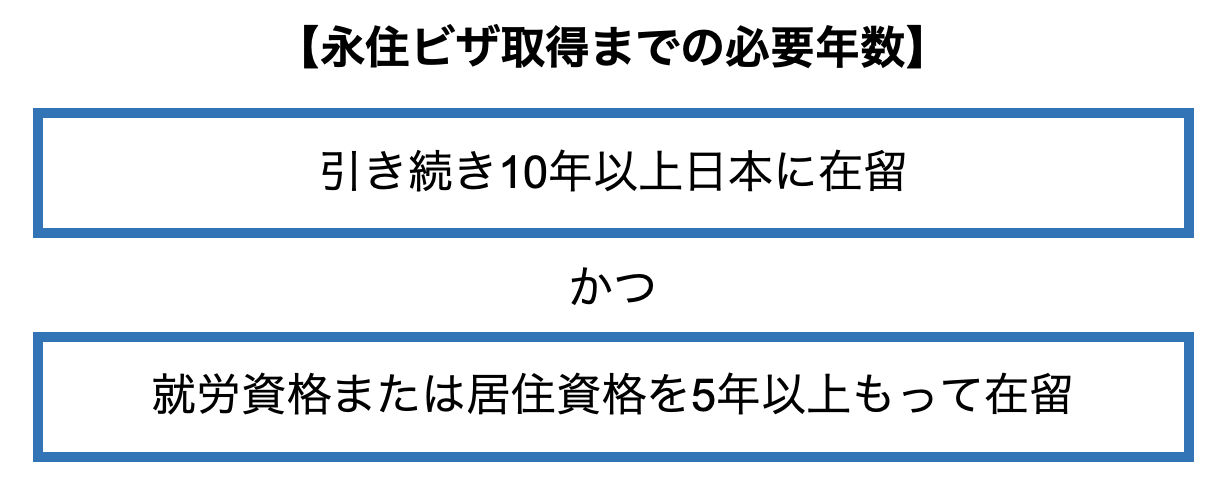

2-3-1.原則として引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格または居住資格を5年以上持って在留していること

日本の永住権を取得するためには、原則として日本に10年以上在留し、このうち就労資格又は居住資格を5年以上持って在留している必要があります。

【就労資格及び居住資格一覧】

|

就労資格一覧 |

||

|

外交 |

高度専門職 |

技術・人文知識・国際業務 |

|

公用 |

経営・管理 |

企業内転勤 |

|

教授 |

法律・会計業務 |

介護 |

|

芸術 |

医療 |

興行 |

|

宗教 |

研究 |

技能 |

|

報道 |

教育 |

特定技能 |

|

技能実習 |

|

|

|

居住資格 |

||

|

日本人の配偶者等 |

永住者の配偶者等 |

定住者 |

参照:出入国在留管理庁

基本的に原則として10年以上在住していることが必要ですが、以下の場合は特例として条件の緩和が認められています。

|

対象 |

特例の内容 |

|

日本人の配偶者 永住者の配偶者 特別永住者の配偶者 |

実態を伴った3年以上の婚姻生活 かつ 引き続き1年以上の在留で申請可能 |

|

定住者 |

5年以上の在留で申請可能 |

|

日本に貢献している者※ |

5年間の日本滞在で申請可能 |

※技術・スポーツ・研究などの特定分野で、特別な賞を取った者等

参照:出入国在留管理庁

2-3-2.納税義務等公的義務を履行していること

永住権を取得するためには、納税義務等公的義務を履行している=税金をきちんと支払っている必要があります。

税金とは、主に以下のことです。

|

・住民税 ・国民年金 ・国民健康保険

|

これらの税金を支払うのは当然のことであり、むしろ重要なのは、納期限を守って支払いを行なっているかということになります。特に国民年金と国民健康保険は、納期限を守っていない場合は不許可となるので注意しましょう。

2-3-3.現在有している在留資格が最長の在留期間を持っていること

永住権取得には、現在も持っている在留期間が最長である必要があります。

しかし最長の在留期間とは、法律上「5年」ですが、現時点では「3年以上」の在留期間が資格に付与されていれば問題ないです。

具体的な例を挙げてみます。

|

就労資格(例) |

在留期間 |

|

報道 |

3ヵ月、1年、3年、5年 |

|

医療 |

3ヵ月、1年、3年、5年 |

「報道」と「医療」の最長の在留期間は5年です。しかし、実際は在留期間が3年で付与されている人も最長とみなされるので申請することができます。「3ヵ月」「1年」の在留期間の方は対象になりませんので、在留期間が「3年」になるのを待って申請しましょう。

2-3-4.公衆衛生の観点から有害となる恐れがないこと

永住権を取得する場合は、公衆衛生の観点から有害となる恐れがないことが必要です。

具体的な内容は以下の通りです。

|

有害でないことは自分で証明する必要があり、方法としては健康診断書を添付するなどが挙げられます。

2-4.身元保証人がいること

永住許可申請をするためには、「身元保証人」が必要です。

身元保証人は以下の条件をすべて満たす必要があります。

- 日本人又は永住者

- 安定した収入がある(年収300万円以上)

- 納税をきちんとしている

身元保証人には、以下のような責任があります。

- 滞在費

- 帰国費用

- 法令遵守

以上のような責任を見ると、永住権の身元保証人=借金などの連帯保証人と勘違いする方が多いですが、これらは性質が異なります。永住許可申請の身元保証人は、基本的に経済的な賠償は含まれず、法律的には責任を負いません。

仮に問題が起こったとしても、「滞在費について代わりに払いなさい!」「法令遵守しなかったから責任を取りなさい!」とはならないことを身元保証人を依頼する際に説明するといいでしょう。

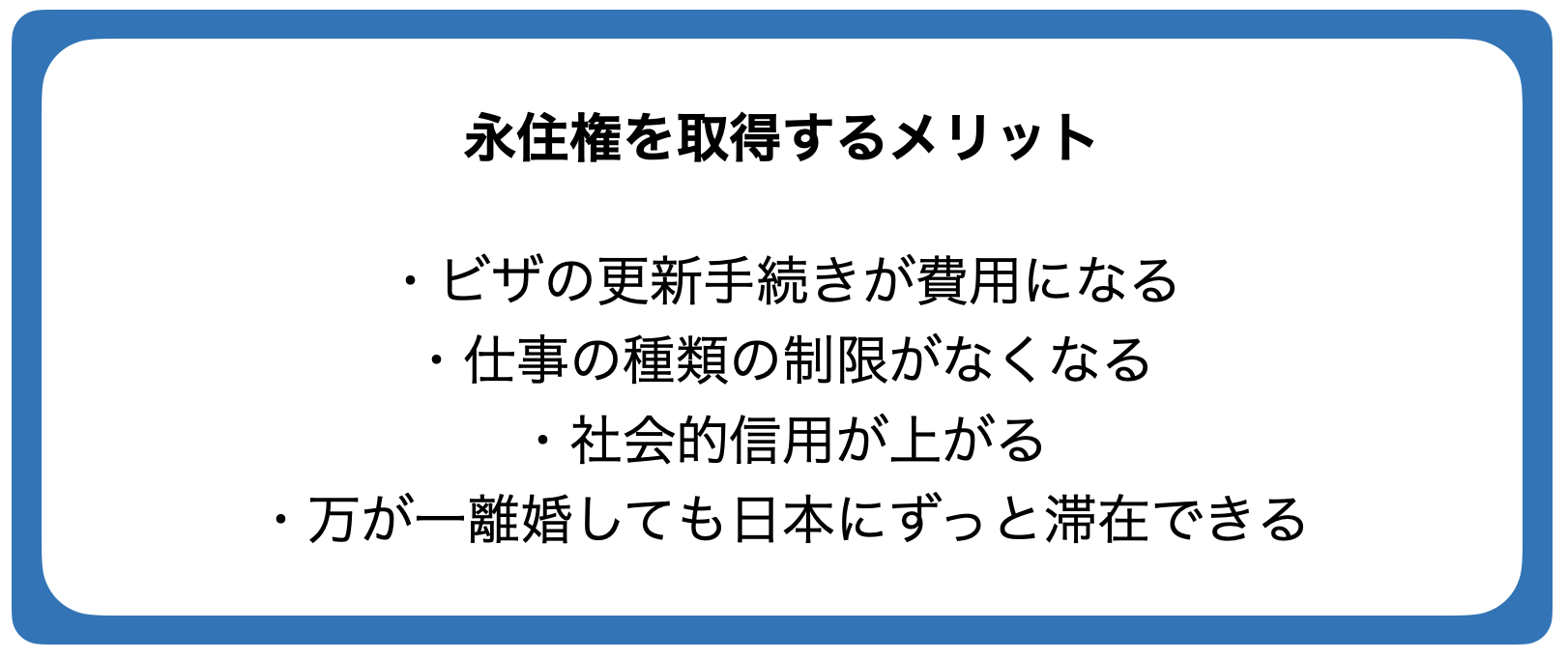

3.永住権を取得するメリット

外国人が日本の永住権を取得することには、どんなメリットがあるのでしょうか。

メリットは以下の通りです。

それぞれ詳しくみていきましょう。

3-1.ビザの更新手続きが不要になる

永住ビザを取得すると、在留期間が無期限になり、更新の手続きが不要になります。

就労ビザや配偶者ビザをお持ちの方は、1年や3年などで入国管理局に更新手続きに行く必要がありますが、永住ビザを取得すればその手間が省けるのです。

永住権の取得には、在留期限がなくなりビザ更新の必要がなくなるメリットがあります。

3-2.仕事の種類の制限がなくなる

永住ビザを取得すると、仕事の種類の制限がなくなり自由に職に就くことができます。

例えば、「就労ビザ」では、「芸術」「技術」「医療」など仕事の内容が決まっているので、その範囲内でしか職につくことができません。しかし永住ビザを取得すると、どんな仕事でもつくことができます。

仕事を自由に選べることは、永住権取得の大きなメリットです。

3-3.社会的信用度が上がる

永住権を取得すると、社会的信用度が上がり日本で暮らしやすくなります。

社会的信用度が上がるとは、例えば以下のようなことが有利になります。

- 住宅ローンの審査に通りやすくなる

- クレジットカードの作成がしやすくなる

- 企業が比較的簡単になる

- 起業がしやすくなる

以上のように、社会的信用度が上がるとは、日本の社会で生活しやすくなることを意味します。

日本に長く住むなら、永住権を取得することでより快適な暮らしができそうですね。

3-4.万が一離婚しても日本にずっと滞在できる

「日本人の配偶者等」の在留資格をもっている人が永住権を取得すると、万が一配偶者と離婚しても問題なく日本に滞在し続けることが可能です。

もし「日本人の配偶者等」の在留資格の人が離婚した場合、就労資格や定住者に在留資格を変更しなければなりません。

日本にずっと住む予定がある場合は、万が一のことも考えて永住権を取得する方が有利です。

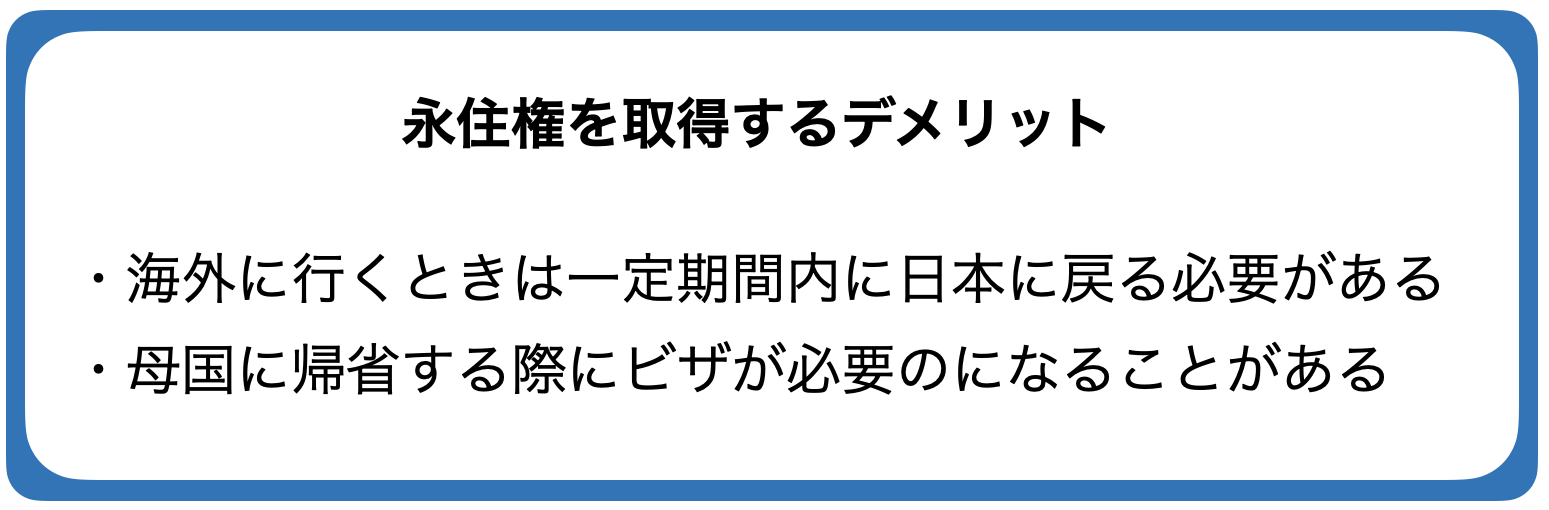

4.永住権を取得するデメリット

日本の永住権を取得すると、どんなデメリットがあるのでしょうか。

デメリットは以下の通りです。

詳しくお伝えします。

4-1.海外に行くときは一定期間内に日本に戻る必要がある

日本の永住権を取得しても、他の在留資格同様、母国を含む海外旅行に行く際は一定期間内に日本へ帰国する必要があります。

具体的には、外国人が1年以上日本を離れる場合、再び日本に入国して在留資格を継続して持ち続けるためには、日本を出国する前に再入国許可申請を取得する必要があることが、入管法第26条で定められています。

万が一再入国許可を受けずに出国して、海外に1年以上滞在した場合は、せっかく取得した永住権が消滅するので注意が必要です。

この手続きや制限は永住権に限ったことではありませんが、永住権を取得しても他の在留資格と変わらず海外滞在に制限があるというデメリットがあります。

参照:出入国在留管理庁

4-2.母国に帰省する際にビザが必要になる場合がある

日本の永住権を取得すると、出身国の法律によっては母国に帰国する際にビザが必要になる場合があります。

ビザに関する対応は、帰国する母国によって異なります。

詳しくは母国の大使館に問い合わせましょう。

5.永住許可申請の流れ

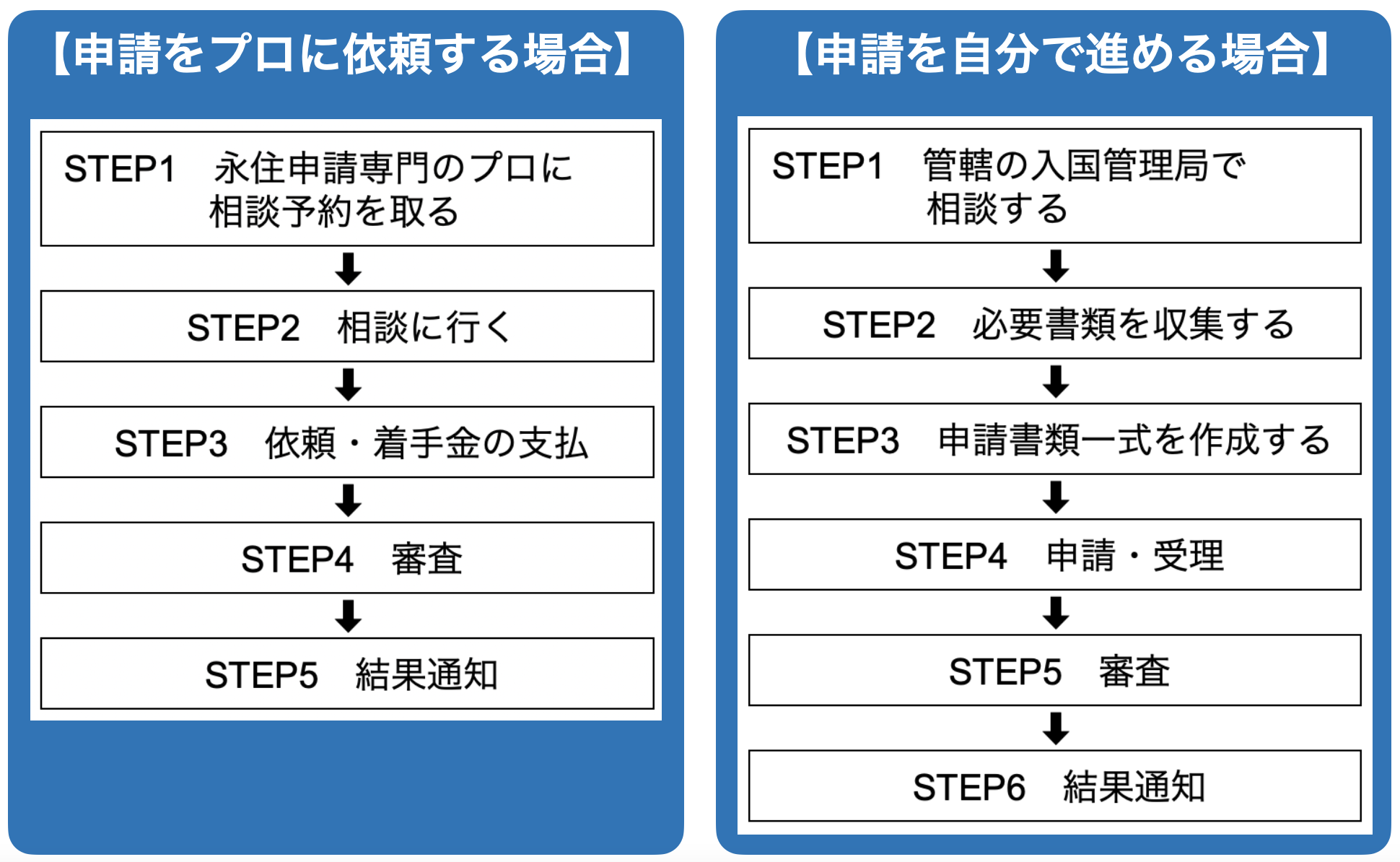

永住許可申請の流れは、自分で進める場合と行政書士などのプロに相談する場合で異なります。

それぞれの流れは以下の通りです。

それぞれ詳しくお伝えします。

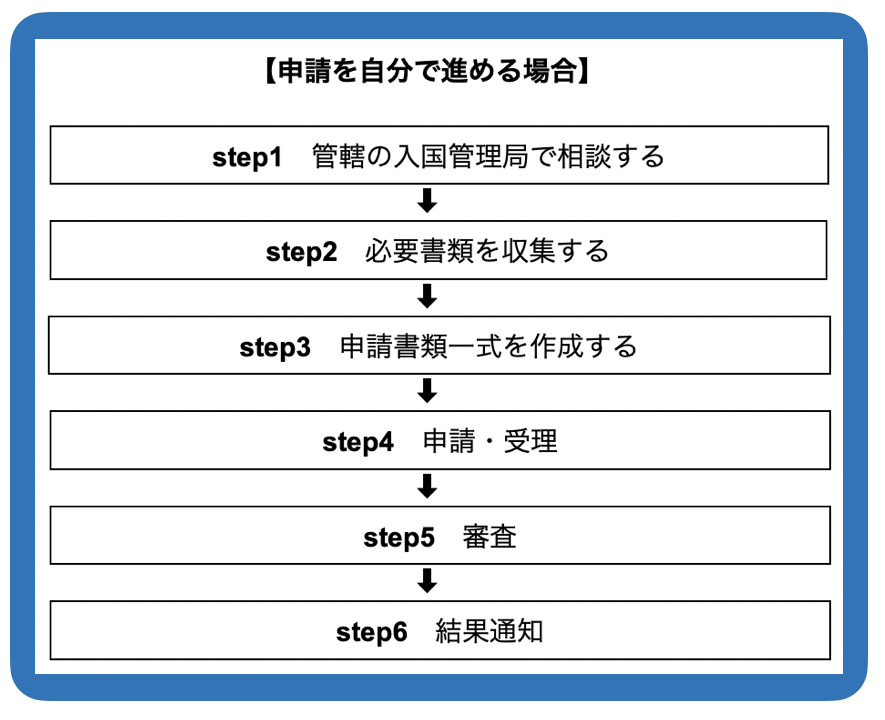

5-1.自分で進める場合

永住許可申請を自分で進める場合の流れは、以下の通りです。

それぞれのSTEPを詳しく見ていきましょう。

【STEP1】管轄の入国管理局で相談する

永住権の申請ができるかどうかの確認を「管轄の入国管理局の永住相談部門」に相談にいきます。相談は無料です。相談永住部門では、主に以下のことを聞かれます。

|

申請できると判断された場合、申請受付に最低限必要な書類について教えてもらえます。

【STEP2】必要書類を収集

STEP1で教えてもらった書類を集めましょう。

必要書類の収集には以下のような注意点があります。

|

|

もし収集した書類に矛盾点や不利な点が多々ある場合には、申請は不許可となります。場合によっては現在の在留期間の更新にも影響する場合があるので、注意しましょう。

【STEP3】申請書類一式を作成

STEP2で集めた書類を参考に、永住許可申請書や理由書などを作成します。作成は日本語で行うとともに、日本語以外で記載された書類、資料がある場合は日本語への翻訳も必要です。

申請書類作成時の注意点は以下の通りです。

|

|

日本語を間違ってしまうと、間違った内容で審査されることになってしまうので、注意しましょう。

【STEP4】申請・受理

管轄の入国管理局に、収集した書類一式と作成した書類一式を持って申請します。

申請可能時間は平日9時〜16時です。

待ち時間が長いのが一般的で、4〜5時間以上待つことを覚悟しておいた方がいいでしょう。時間に余裕がある日に申請してください。

【STEP5】審査

申請・受理のあとは審査に入ります。審査期間中には、以下のようなことが考えられます。

|

|

いかなる内容であっても、本人や配偶者に対する質問や追加書類には必ず適切に対応しましょう。

永住ビザの審査期間は、法務省入国管理局のHPによると4ヵ月と記載がありますが、実際には最低でも6ヶ月かかるのが実情です。中には10ヵ月以上かかる場合もあります。

この審査期間は、自分で申請してもプロに依頼しても同じです。プロに依頼したからといって審査期間が短くなるということはありません。

【STEP6】結果通知

許可の場合・・・入国管理局からハガキが送られてきます。ハガキに指示に従い入国管理局に永住の在留カードを受け取りに行きましょう。

不許可の場合・・・入国管理局から不許可通知が届きます。

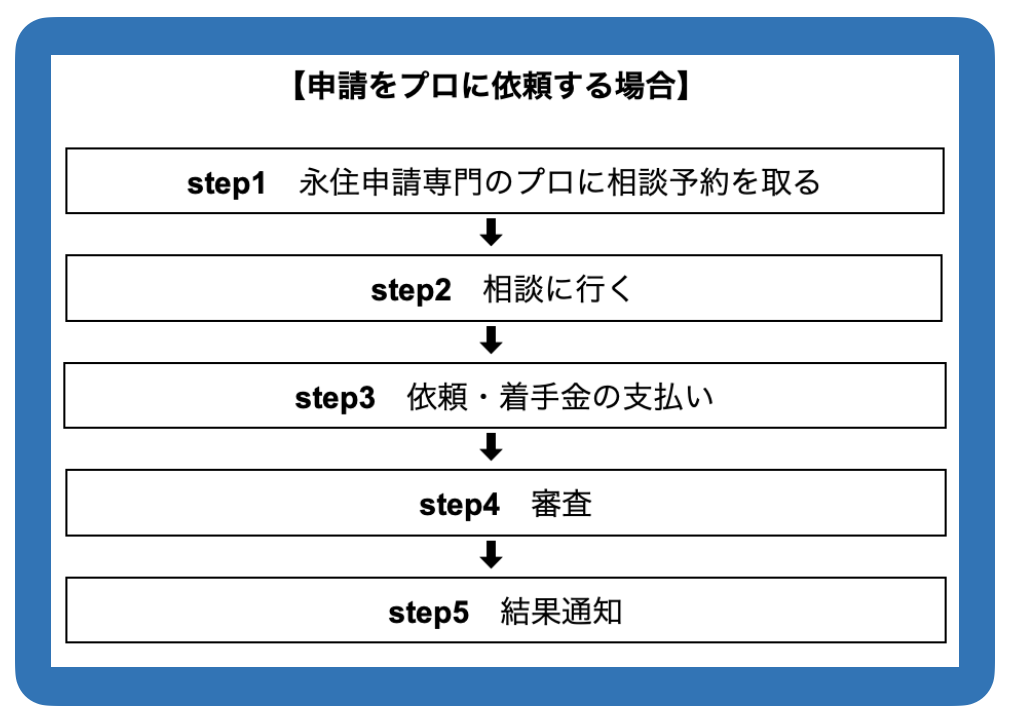

5-2.申請をプロに依頼する場合

永住許可申請プロの申請する場合の流れは以下の通りです。

それぞれのSTEPを詳しく見ていきましょう。

【STEP1】永住申請専門のプロに相談予約を取る

永住申請を専門に扱っている行政書士を探しましょう。

探し方は以下の通りです。

- Googleなどの検索エンジンを開く

- 検索窓に「住んでいる地域名 永住申請 行政書士」と入力して検索する

HPを見ると、その事務所の実績や特徴がわかりますよ。依頼するべき行政書士事務所の特徴は以下の通りです。

|

|

以上を参考に、相談する行政書士事務所を見つけて相談予約を取りましょう。

【STEP2】行政書士に相談

行政書士に相談に行くと、まずは永住要件を満たしているか確認してもらいます。行政書士が受任してくれるとなれば、サービスや報酬の説明があります。

【STEP3】依頼・着手金の支払い

依頼を決定した場合は、依頼とともに着手金を支払います。

着手金は一般的に総報酬額の半分です。着手金額や支払い方法は事務所によって異なるので、相談の際に確認しましょう。

【STEP4】審査

依頼して着手金の支払いをしたら、行政書士が必要書類の収集・申請書類の作成・申請・受理まで行います。審査が開始すると、場合によっては以下のようなことがあります。

|

|

審査中に以上のようなことがあっても、全て行政書士が適切に対応してくれます。

【STEP5】結果通知

許可の場合・・・行政書士事務所にハガキがきて、行政書士が在留カードを取りに行きます。

依頼者は行政書士から在留カードを受けとれるので、入国管理局に出向き、長い待ち時間を過ごす必要がありません。

不許可の場合・・・行政書士事務所に不許可の通知が来ます。

不許可の理由追及や再申請についても行政書士が対処します。

6.永住許可申請に必要な費用

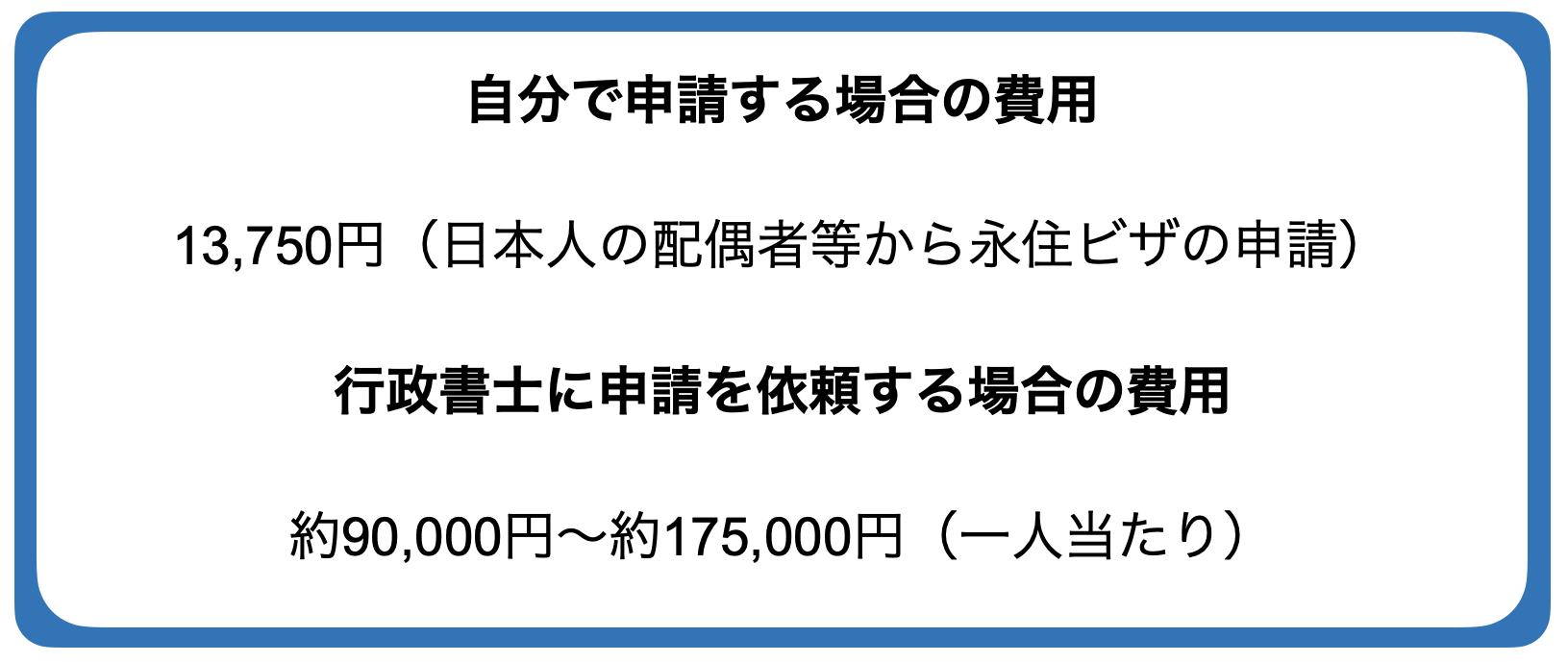

永住許可申請に必要な費用は、自分で進める場合とプロに依頼する場合で異なります。

それぞれについてお伝えします。

6-1.自分で進める場合

自分で永住申請許可を進める場合の費用は、必要書類発行費用と許可が出た際の収入印紙代です。

以下のようなケースを元に、具体的に算出してみましょう。

【モデルケース】

会社経営の夫:日本人

アルバイトの妻:日本人の配偶者等の在留資格保有

【妻の永住許可申請をする場合】

|

公文書名 |

費用 |

|

戸籍謄本 |

450円/通 |

|

住民票 |

300円/通 |

|

夫の所得課税証明書 |

300円/通×3年分 |

|

夫の納税証明書 |

300円/通×3年分 |

|

妻の所得課税証明書 |

300円/通×3年分 |

|

妻の納税証明書 |

300円/通×3年分 |

|

夫の源泉所得税及び復興特別所得税、 申告所得税及び復興特別所得税、 消費税及び所得税、 相続税、贈与税にかかる納税証明書 |

400円/通 |

|

妻の源泉所得税及び復興特別所得税、 申告所得税及び復興特別所得税、 消費税及び所得税、 相続税、贈与税にかかる納税証明書 |

400円/通 |

|

夫が経営する会社謄本 |

600円/通 |

|

永住許可の際の収入印紙 |

8,000円/枚 |

全ての費用を足すと、合計13,750円の費用がかかります。公文書発行以外にかかる費用として考えられる費用は、交通費や郵送費用です。

6-2.申請をプロ(行政書士)に依頼する場合

永住許可申請をプロ(行政書士)に依頼する場合の費用相場は、約90,000円〜175,000円です。

プロに依頼する場合は、依頼先によっても料金が異なりますが、どこまでお任せするかによっても費用が変わってきます。

また、難易度によって追加料金がかかる場合もあり、例えば「過去に逮捕歴がある」など、別途料金が必要な場合もあります。

料金に関しては行政書士事務所によって異なるので、詳しくは無料相談やHPで確認しましょう。

7.プロに日本永住権の申請を依頼するなら行政書士がおすすめ

永住申請許可を確実に取得するためには、行政書士に任せるのがおすすめです。ここでは以下のことをお伝えします。

それぞれ詳しくお伝えします。

7-1.永住権の申請は弁護士ではなく行政書士がおすすめ

永住ビザの申請は、弁護士ではなく行政書士がおすすめです。弁護士ではなく行政書士に依頼すると、許可率が2〜3割上がります。

理由は、弁護士は裁判手続きの専門家であり、永住権申請など書類手続きは専門ではないからです。永住権の申請は書類のみで行われるので、申請手続きは書類作成の専門家である行政書士の専門分野になります。

しかし、全ての行政書士が永住申請を得意としているわけではありません。永住ビザの申請には専門的な知識と経験が不可欠で、それらを持ち合わせているのは「永住申請専門の行政書士」です。

「永住申請専門の行政書士」は7-2.個人と実績豊富な行政書士では、書類作成能力が断然違うや7-3.個人で申請する場合とプロが申請する場合では入国管理局の対応が違うでお伝えするような、特別な技術を持っています。

永住許可申請を確実に通すためには、「永住権申請専門の行政書士」に依頼しましょう。

7-2.個人と実績豊富な行政書士では、書類作成能力が断然違う

永住ビザを専門に取り扱う実績豊富な行政書士は、申請許可のための資料作成技術や専門の知識を持っています。

資料作成や知識に関して、個人と実績豊富な行政書士の違いを以下のようにまとめました。

|

比較内容 |

個人 |

実績豊富な行政書士 |

|

審査に関する情報源 |

・インターネット ・知人 |

・専門書 ・入国管理局内部審査基準 ・入国管理局との過去の実績 |

|

資料作成技術 |

技術なし |

専門的な知識や技術を用いて 許可が取れる資料を作成 |

|

理由書の作成 |

書き方やポイントを 理解していない |

書くべきこと 書くべきではないこと 書いても意味のないこと を判断して作成 |

|

添付資料の判断 |

判断不可能 |

出すべき資料 出すべきではない資料を 適切に判断 |

以上のように、実績豊富な行政書士は永住申請許可を取得するための専門的な資料作成方法や知識をもって対応してくれるので、審査の結果に大きく影響します。

このことから、実績豊富な行政書士に依頼すると、個人で申請するよりも永住申請許可を確実に取れると言えます。

7-2.個人で申請する場合とプロが申請する場合では入国管理局の対応が違う

永住ビザの申請は、個人が行う場合とプロが行う場合で入局管理局の対応が違うことがしばしばあります。

具体的な内容は以下の通りです。

|

内容 |

個人 |

プロ |

|

入国管理局の対応 |

親切な対応は期待できない |

申請取次行政書士として 配慮される |

|

入局管理局の実態調査 |

あり |

ない場合が多い |

|

追加資料の要求 |

要求されることなく いきなり不許可になる こともある |

いきなり不許可になる前に 説明の機会をもらえる ケースが多い |

このように、個人とプロでは入国管理局の対応が大きく異なります。

このことからも、永住権を確実に取りたいならプロに依頼することをおすすめします。

8.まとめ

この記事では、日本の永住権について詳しくお伝えしました。

最後に永住権取得の要件をおさらいしておきましょう。

この記事を読んで、永住権取得のために自分は何をするべきかを判断し、あなたが将来日本永住権を取得できることを願っています。

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業

2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請

入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

ケース別の永住申請

ケース別の永住申請

永住ビザお役立ち情報

永住ビザお役立ち情報

ご利用案内

ご利用案内

サイト運営者

サイト運営者

このサイトについて

このサイトについて